Perspectivas de la lucha por la independencia y el socialismo en Puerto Rico

Rumbo Alterno

Puerto Rico ha sido una colonia desde el año 1493, constituyendo el territorio colonial más antiguo del planeta. Como consecuencia, la cuestión nacional ocupa un eje central de las discusiones políticas de nuestro archipiélago. Sin embargo, éstas se han ido alejando cada vez más de los fundamentos políticos, económicos y sociales necesarios para realizar un análisis científico de nuestra situación.

En el discurso popular, se ha equiparado la preferencia por un estatus político u otro al concepto “ideología”. Comúnmente, se hace referencia a que ciertas personas o partidos promueven la “ideología estadista” (refiriéndose a la integración a los Estados Unidos) la “ideología autonomista” o la “ideología independentista”.

Como mecanismo para mantener el poder, los distintos sectores de la clase dominante han diseminado el mito de que el estatus político es la raíz de todos nuestros problemas. Así promueven su preferencia de estatus como la solución a todos los males que nos aquejan. Se ha pretendido identificar las opciones de estatus político con posicionamientos en el espectro ideológico. Los sectores que apoyan la estadidad son “de derecha”, los que apoyan la independencia son “de izquierda” y los que promueven la autonomía son “de centro”.

Cuando un partido acude a las elecciones y no promueve activamente una opción de estatus se le considera un partido “sin ideología”. Esta desvirtuación de lo que realmente es el espectro ideológico responde al capitalismo colonial en Puerto Rico. No es posible erradicar el colonialismo, si no definimos claramente de donde surge este fenómeno, cuáles son sus objetivos y cuál es su significado.

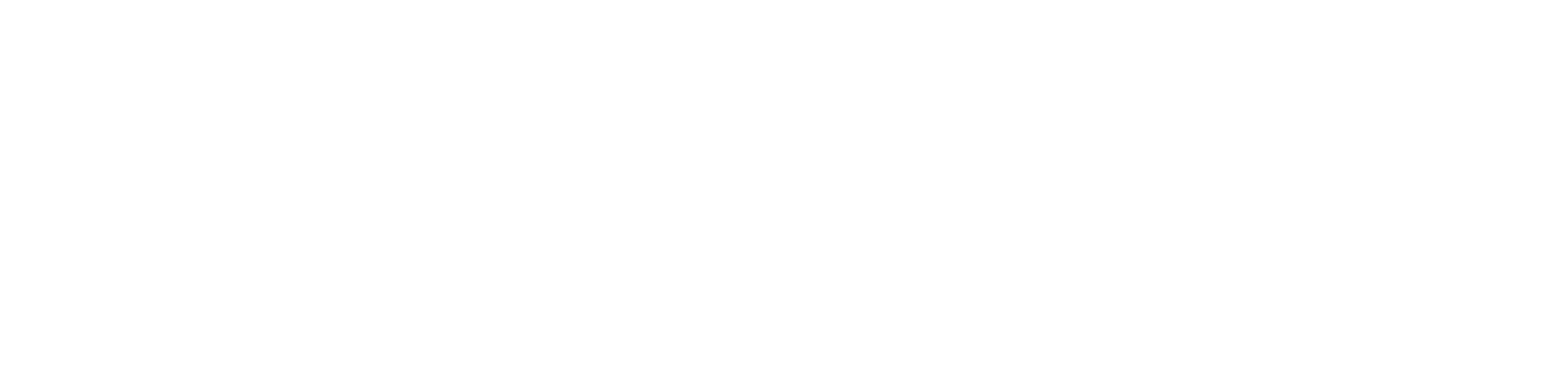

EE.UU. invadió a Puerto Rico en 1898 porque la guerra contra el debilitado imperio español estaba dirigido a ampliar los intereses económicos de una burguesía capitalista en expansión, no sólo en el Caribe, sino en el océano Pacífico también. Por lo tanto, la lucha contra el colonialismo se encuentra inextricablemente atada a la lucha contra el capitalismo. Cualquier otro enfoque es una fantasía romántica, totalmente incapaz de transformar nuestra realidad política y económica. Sobre esta comprensión podemos llegar a conclusiones estratégicas de fundamental importancia

La independencia nacional, sin romper las estructuras de dominación capitalista, significaría la continuación del régimen de esclavitud asalariada. La única diferencia sería que la burguesía puertorriqueña asumiría, de manera formal, las riendas políticas del país. Esta burguesía, principalmente intermediaria del capital extranjero, viabilizaría la construcción de un nuevo país tan “libre” como permita la continuación de la explotación capitalista.

El mero hecho de bajar la bandera de EE.UU. y dejar intactas las estructuras de dominación capitalista, significaría cambiar el colonialismo por el neocolonialismo. Para comprobar este fenómeno, basta examinar la historia de nuestros pueblos hermanos de América Latina. El imperialismo impone gobiernos y somete sus economías nacionales a los intereses del capitalismo estadounidense. Esto es incluso más cierto en el caso de Puerto Rico, por tratarse de una pequeña isla cuya economía ha estado sujeta e integrada a la de EE.UU. por más de cien años.

Este panorama nos obliga, como comunistas, a dos cuestionamientos. ¿Cómo abordar el tema de la autodeterminación de Puerto Rico? ¿Bajo qué circunstancias la independencia nacional significaría un paso de adelanto para las grandes mayorías explotadas?

Reconocemos lo que para muchos resulta ser una realidad incómoda: la independencia como movimiento político es claramente minoritario en nuestro país. Incluso, la creciente invasión de mercancías y productos culturales estadounidenses asemeja nuestro país cada vez más un estado de los EE.UU.

Esta situación requiere un examen sobre el movimiento independentista: ¿por qué el independentismo es minoría? Podemos tratar de justificarlo por la consistente represión, tanto por parte del imperialismo como de las autoridades coloniales. Nos preguntamos con total honestidad: ¿la culpa del fracaso del independentismo se justifica por la represión?

La burguesía puertorriqueña

El desarrollo desigual del capitalismo como modo de producción dominante a nivel internacional tuvo como consecuencia el surgimiento del estado-nación en fechas muy diferentes. En el caso de Europa, lo que denominamos como “cuestión nacional” formó parte de la lucha de las burguesías emergentes en contra del feudalismo por lo que constituyó en su momento un fenómeno revolucionario y democrático.

En el caso de América Latina, la clase propietaria criolla, formada principalmente por ricos hacendados y comerciantes, promovió las guerras de independencia (1809-1829). Las luchas de los pueblos latinoamericanos por la independencia fueron el resultado de la necesidad de la emergente burguesía de establecer su propia nación y controlar su mercado interno.

Durante las guerras de independencia hispanoamericanas, el desarrollo económico en Puerto Rico era extremadamente limitado. Casi cuatro décadas después, la emergente burguesía puertorriqueña acudió a la insurrección armada como vía revolucionaria para establecer su estado nacional. El objetivo del “Grito de Lares” de 1868 fue conquistar, no sólo la independencia de España, sino los derechos democráticos esenciales para establecer una república capitalista.

Tras la derrota de la insurrección de Lares, y la terrible represión que le sucedió, la débil burguesía criolla descartó la lucha revolucionaria por la independencia. Esta optó por amarrarse a una concepción “autonomista” frente a España, para lograr su espacio de maniobra dentro de la colonia.

A raíz de la invasión estadounidense de 1898, la burguesía boricua descartó cualquier tipo de acción revolucionaria contra los nuevos amos. Desde entonces, cualquier representante de la burguesía puertorriqueña que defienda la independencia lo hará exclusivamente a través de mecanismos legales, pacíficos y electorales.

La burguesía puertorriqueña renunció hace tiempo a la idea de construir su propio estado nacional, conformándose con ser un socio menor de la burguesía de EE.UU. Se ha concentrado mayormente en el área del comercio y los servicios, constituyéndose principalmente como una burguesía intermediaria. Sólo un sector muy reducido se dedica a la manufactura.Esta es propiamente una burguesía criolla, presente en la producción de algunos sectores de las bebidas, lácteos, industria liviana, entre otros.

La pequeña burguesía puertorriqueña

Ante el vacío político provocado por la débil burguesía puertorriqueña, incapaz de dirigir la lucha por la independencia de Puerto Rico, le tocó asumir dicho rol a la pequeña burguesía. Subrayamos que no utilizamos el término “pequeña burguesía” de manera peyorativa, sino exclusivamente descriptiva.

La pequeña burguesía es la clase social formada por pequeños productores o comerciantes independientes que venden sus productos en el mercado. Son trabajadores dueños de sus medios de producción, que viven de su propio trabajo y el de su familia, cuyo producto les alcanza, por lo general, sólo para subsistir. No suelen contratar mano de obra asalariada y cuando lo hacen, se trata de una o dos personas que les producen poca o ninguna plusvalía.

Esta clase se subdivide en sectores: pequeña burguesía productiva (artesanos, pescadores, pequeños agricultores), comercial (pequeños comerciantes, vendedores ambulantes) y técnica (mecánicos, electricistas, plomeros, estilistas).

Entre los problemas políticos que aquejan la pequeña burguesía se encuentran los siguientes: (1) no posee organización – y de hecho tiende a resistir la misma – debido a la naturaleza individual de su trabajo; (2) no tiene un proyecto de nación propia que no sea el interés y la aspiración de convertirse en burguesía y (3) tiende a vacilar entre las posiciones de la burguesía y la clase obrera.

Cuando se le pide articular un proyecto de país, la mayor parte de la pequeña burguesía se limitará a repetir los intereses de la burguesía: propuestas para controlar las fronteras y las aduanas, limitar la migración de “extranjeros”, la necesidad proveer financiamiento e incentivos para la producción, el desarrollo del “empresarismo”, la necesidad de copiar el “milagro económico” de Singapur y otras lindezas.

Este tipo de proyecto de nación no tiene – ni puede tener – eco en las grandes mayorías del país. Por eso, la independencia como alternativa de estatus no ha calado en nuestra clase obrera. La independencia que se le ofrece no tiene nada que le favorezca: sólo la continuación de la esclavitud asalariada bajo nuevos amos.

Junto a esta clase también consideraremos a la llamada “pequeña burguesía intelectual”. Este grupo social lo componen personas que trabajan para los aparatos ideológicos de la sociedad. Es decir, por profesores, clero, escritores, artistas, periodistas y también por las profesiones liberales como abogados, médicos, arquitectos, contables y economistas. Aunque no constituye una clase social, por no ligarse directamente a la producción de bienes materiales, se le ha denominado “pequeña burguesía” por su estilo de trabajo individual. La persona tiene el control sobre su trabajo, decidiendo cuando, como y donde se realiza. Unido al hecho de que sus condiciones de vida son similares, se inclinan a adoptar posiciones de clase pequeño burguesas.

Durante los pasados años, ambos elementos (control sobre su trabajo y condiciones de vida) se han visto bajo fuerte ataque, al aumentar el control del capital sobre las diversas profesiones. En Puerto Rico hay una gran cantidad de abogados y médicos asalariados, trabajando para grandes empresas, así como profesores trabajando de manera precarizada y sin libertad académica. Estas condiciones han llevado a una creciente proletarización de amplios sectores de la pequeña burguesía intelectual que los acercan a la clase obrera.

Es importante reconocer el rol que han jugado ciertos sectores de la pequeña burguesía intelectual en las primeras etapas de la formación política de la clase obrera. Históricamente han sido sectores de la intelectualidad los que se dieron a la tarea de transmitir conocimiento científico y el método marxista al proletariado. Sin embargo, junto con la teoría revolucionaria, muchas veces la pequeña burguesía también transmitió a la clase obrera sus características de clase, tales como el individualismo, la ambivalencia, el sectarismo y la lucha encarnizada por cuestiones secundarias y rencores personales. La naturaleza contradictoria de la pequeña burguesía intelectual se reflejará de manera continua y persistente en nuestra lucha por la independencia a lo largo del pasado siglo.

Auge y colapso de la pequeña burguesía independentista

La pequeña burguesía independentista asumió, desde la década de 1930, la lucha revolucionaria por establecer un estado nacional. Esa tarea recaerá sobre la figura de Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista. Como máximo exponente del nacionalismo, Albizu habrá de representar los intereses de una pequeña burguesía que añoraba un pasado idílico (e inexistente) en que Puerto Rico había sido una “nación de propietarios”. De otro lado, el nacionalismo planteará la necesidad de erradicar el poder del capital extranjero para sentar las bases para el desarrollo de una burguesía nacional.

El Partido Nacionalista habrá de ser rudamente golpeado luego de los arrestos y el exilio de su liderato en 1934, de la intensa represión desatada como resultado de la insurrección de 1950 y del atentado al Congreso de los EE.UU. en 1954. Mientras tanto, otro sector de la pequeña burguesía independentista se limitará a promover la independencia por medios pacíficos, como el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), fundado en el año 1946.

La bandera del independentismo revolucionario se retomará por la pequeña burguesía con la fundación de la Federación Universitaria Pro Independencia (1956), del Movimiento Pro Independencia (1959), su posterior transformación en Partido Socialista Puertorriqueño (1971), y por el surgimiento de organizaciones armadas independentistas como los Macheteros.

Para las elecciones de 1976, comparecieron a las urnas dos partidos que defendían la independencia nacional: el PIP y el PSP. Ambas ofertas independentistas estuvieron identificadas abiertamente con un contenido socialista. En el caso del PIP, el partido abrazó la socialdemocracia y su insignia partidista incluyó el siguiente lema: Independencia, Socialismo, Democracia. En el caso del PSP, identificado como marxista-leninista, su insignia electoral incluyó la consigna: ¡Abre camino al socialismo!

Por su parte, el independentismo armado tendría una década de acciones espectaculares tales como la ejecución del agente de la CIA, Alan Randall (1977); la toma y ocupación de un cuartel de la policía en el pueblo de Manatí (1978); la toma y ocupación de las oficinas de Prensa Unida Internacional (1978); el ataque a tiros contra un autobús que transportaba marinos estadounidenses en represalia por el asesinato del independentista Ángel Rodríguez Cristóbal (1979); la destrucción de diez aviones militares en la base aérea Muñiz (1981); el robo de $7 millones a la Wells Fargo (1983); y la ejecución del agente encubierto Alejandro González Malavé (1986). Este período fue marcado por una gran cantidad de robos a bancos para financiar la actividad militar independentista y la colocación de un sinnúmero de artefactos explosivos contra instalaciones militares y centros de reclutamiento militar.

El arresto de unos quince dirigentes y militantes macheteros el 30 de agosto de 1985 marcó el principio del fin para la guerrilla urbana puertorriqueña, que habría de desaparecer del ojo público. Varias organizaciones se disolvieron, mientras que otras mantienen un funcionamiento limitado al presente.

Tras la participación en dos procesos electorales (1976 y 1980) el PSP terminó seriamente fragmentado. Las crecientes contradicciones entre el sector nacionalista, que priorizaba en la independencia y el sector que sostenía la construcción de un partido de trabajadores, llevó a la expulsión del sector socialista en el Tercer Congreso de 1982. La pequeña burguesía independentista y socialista tuvo la oportunidad de asistir a la clase obrera a crear su propio partido político, e incluso tomó importantes pasos en dicha dirección, pero en su momento de crisis abandonó el esfuerzo. El PSP terminó disolviéndose el 29 de agosto de 1993.

Para fines de nuestro análisis, podemos señalar que el auge del sector revolucionario de la pequeña burguesía independentista comprende dos etapas. Una primera etapa nacionalista comprendida entre los años 1930-1954 y una segunda, marcada por la lucha por el socialismo entre el 1970-1985. Mientras el PIP, aunque continúa integrando la socialdemocracia internacional, ha retomado un discurso de claro corte nacionalista y pro-capitalista.

Clase obrera y lucha política

Como resultado de la invasión de EE.UU. a Puerto Rico en el año 1898, la realidad social, política y económica del país cambió profundamente, transformándose las formas de producción y explotación. Esto conllevó un aumento dramático en el tamaño de la clase obrera y una ampliación de sus formas organizativas y de lucha.

La Carta Autonómica de 1897, la cual permitía las relaciones comerciales con otros países (bajo ciertas condiciones), la moneda puertorriqueña y una mayor autonomía interna, fue eliminada. El gobierno militar estadounidense impuso un cambio de moneda mediante el cual el peso puertorriqueño se pagó a una cantidad mucho menor que su valor real en moneda norteamericana. Esta medida llevó a muchos terratenientes puertorriqueños a la quiebra, facilitando así la adquisición de tierras por las grandes empresas azucareras y tabacaleras norteamericanas.

Sin embargo, el nuevo gobierno colonial reconoció una serie de derechos que no existían bajo el colonialismo español, entre los cuales se encontraban el derecho a la organización sindical y a la huelga. Estos derechos, de fundamental importancia para los trabajadores, llevaron al movimiento obrero a apoyar el nuevo gobierno. De hecho, la primera organización sindical que se fundó en Puerto Rico, la Federación Regional de Trabajadores, favorecía la incorporación de la isla como estado de la unión norteamericana.

A pesar de ser un partido fundado por la clase obrera, el Partido Socialista de 1915 reflejaba la confusión prevaleciente en el movimiento obrero en cuanto a los intereses de clase de los trabajadores. Por un lado, reivindicaba la eliminación de la propiedad privada sobre los recursos naturales y del sistema de trabajo asalariado. Por otro, el PS visualizaba al gobierno estadounidense como un ente imparcial al que se podía recurrir, por ejemplo, para protestar por la parcialidad de la policía en favor de las corporaciones azucareras.

A pesar de las conquistas que logró en el plano económico, dirigiendo largas y exitosas huelgas, el predominio de las ideas burguesas y la ausencia de una conciencia antimperialista en el plano político, llevó al PS a aliarse con partidos burgueses y colonialistas. Esto conllevó irremediablemente al abandono de la lucha por los intereses inmediatos de la clase obrera.

Los obreros buscaron el apoyo del Partido Nacionalista en la huelga cañera de 1933-34. El PS y la Federación Libre de Trabajadores (FLT) recurrieron a todos los recursos a su alcance para derrotar la huelga, incluyendo la utilización de rompehuelgas y la represión policíaca. El creciente descontento de los obreros con la FLT y el PS era irreversible.

El 23 de septiembre de 1934 se constituye el Partido Comunista de Puerto Rico, sobre la base de núcleos de militantes disgustados con el colaboracionismo del PS. En 1935 el PCP ingresó a la III Internacional Comunista y de inmediato se dio a la tarea de fomentar la creación de un “frente popular”, gestión que culminaría con la fundación del Partido Popular Democrático en 1938.

En el 1940 se funda la Confederación General de Trabajadores (CGT). A la altura de 1945, la CGT integraba 378 uniones y tenía en vigor 83 contratos colectivos de trabajo. En su liderato había miembros del Partido Comunista, destacándose su secretario general, Juan Sáez Corales. Este defendió la lucha política de los trabajadores y planteó como deber fundamental del movimiento obrero luchar contra el colonialismo y por la liberación nacional.

La CGT se dividió como resultado de pugnas internas entre aquellos que favorecían que la organización se mantuviese libre del control político partidista (Sáez Corales); y un sector que favorecía que la CGT respondiera al Partido Popular Democrático, que había ganado las elecciones de 1940 y 1944.

A finales de los 1940s comienza la decadencia de la industria azucarera como resultado de la política económica de los EE.UU. Además inició la Operación Manos a la Obra, nombre que el PPD le dio a la política de atracción de capital industrial estadounidense a la isla. Con la drástica reducción de los obreros de la caña, fue desapareciendo el sector más experimentado en las luchas obreras de la primera mitad del siglo. Los obreros de las fábricas que se establecían fueron “organizados” en su mayoría por uniones patronales norteamericanas.

A finales de la década de 1960 y principios del 70 se desarrolló un fenómeno llamado el “nuevo sindicalismo”. Esto definió una nueva generación de líderes sindicales que se destacaron en su lucha contra el colonialismo sindical, la corrupción en los sindicatos y por impulsar luchas militantes de importantes sectores de la clase obrera. Este “nuevo sindicalismo” fue fuertemente influenciado por el Movimiento Pro Independencia (MPI) y posteriormente por el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).

Luego del tercer congreso del PSP en 1982, la propuesta de construir un partido obrero quedó prácticamente en el olvido. El movimiento sindical se separó cada día más de la acción política independiente. Sólo sectores pequeños de la pequeña burguesía socialista mantendrían viva la idea de que la clase obrera debía tener su propio partido político.

La época de la supervivencia socialista

Ante el abandono del socialismo por el PSP y el creciente desencanto con el llamado “socialismo realmente existente” representado por la Unión Soviética, la lucha por el socialismo caería en una época de gran reflujo a finales de la década de los años 80.

Los esfuerzos para reagrupar diversos sectores identificados con el socialismo culminarían con la fundación del Frente Socialista. Durante los años 1990 y el 2008, el Frente Socialista se convertiría en el referente principal del socialismo puertorriqueño. Dada la heterogeneidad ideológica de las organizaciones que componían el FS, nunca se desarrolló una posición única sobre el tema de la cuestión nacional.

Luego de 18 años de activismo, un sector mayoritario del FS llegó a la conclusión de que ya era hora de construir una nueva organización socialista, cuyo objetivo fuera la construcción de un partido de trabajadores en Puerto Rico. A esos fines fundaron el Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2008.

Luego de la desaparición del PSP, no es hasta la fundación del MAS que la pequeña burguesía socialista vuelve a tomar en serio la necesidad de un partido de la clase obrera y toma pasos afirmativos encaminados a apoyar dicho objetivo. No es éste el lugar para evaluar la breve historia del MAS, sus logros y desaciertos. Basta con señalar que en sus seis años de historia (2008-2014) la nueva organización socialista logró poner en la discusión pública la necesidad de un partido obrero. El MAS logró la inscripción del Partido del Pueblo Trabajador (PPT) en dos ocasiones, para participar en las elecciones del 2012 y 2016.

Ante la desilusión provocada por los pobres resultados electorales, una mayoría del PPT tomó la determinación de abandonar el proyecto de crear un partido obrero para fundar una organización “más amplia”. Este sector mayoritario pasaría a promover, junto a otros sectores, la fundación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Al igual que pasó con el PSP, la pequeña burguesía socialista tuvo la oportunidad de asistir a la clase obrera a crear su partido político pero abandonó el esfuerzo. A partir de las elecciones del 2016 la propuesta de fundar un partido obrero quedaría prácticamente huérfana de defensores.

La lucha por la independencia al día de hoy

Actualmente, lo que conocemos como la “lucha por la independencia” se reduce principalmente al trabajo ideológico y político-electoral, desarrollado por los siguientes sectores:

- Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Aunque promueve que “un voto por el PIP no es un voto por la independencia”, éste continua su campaña por la independencia, principalmente ante foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Internacional Socialista.

- Grupos pequeños que realizan trabajo fundamentalmente propagandístico. En ocasiones se unen para asuntos específicos (ej. ONU, Marcha por la Independencia) y conmemoraciones (ej. Grito de Lares, Día de la Bandera, Natalicio de Betances).

- Un sector al interior del MVC.

Recientemente ha surgido un nuevo grupo llamado Plan B: Independencia, que adelanta una propuesta totalmente idealista y peligrosa. Este propone alcanzar la independencia, no como el resultado de una lucha del pueblo, sino de la actuación unilateral del presidente de los EE.UU. El susodicho Plan B se resume en lo siguiente:

- El presidente Trump reconocería la independencia de Puerto Rico inmediatamente, mediante Orden Ejecutiva. Se dispondría del territorio en consistencia con su política de “America First”.

- Se cancelaría la deuda pública del gobierno, y EE.UU. se comprometería a pagarle a Puerto Rico un subsidio anual de $36 mil millones por 20 años. Bajo este esquema, el gobierno de los EE.UU. “se ahorraría” unos $618 mil millones.

- Trump nombraría una Comisión Ejecutiva de Transición, que funcionaría como gobierno provisional. También nombraría al administrador de la comisión, el cual tendría autoridad final sobre todas las decisiones gubernamentales.

- Luego de un año de administración, se convocaría una Asamblea Constituyente que establecería una “estructura republicana de gobierno”, que garantizará la protección del derecho a la propiedad privada.

- Se establece que la independencia de Puerto Rico no es una amenaza para la inversión, sino una “invitación a formar parte de una economía más justa y orientada al futuro, donde el capital responsable pueda prosperar junto a una nación en ascenso.”

- El estado independiente de Puerto Rico establecería un tratado con los EE.UU. sobre política internacional y defensa basado en la “igualdad soberana”.

En pocas palabras la “independencia nacional” de Puerto Rico se lograría porque le conviene al capitalismo y ahorraría millones de dólares al gobierno de los EE.UU. Según los proponentes del Plan B, la “transición de Puerto Rico hacia la soberanía representa una oportunidad histórica para transformarse en una economía altamente industrializada y diversificada, inspirada y modelada a partir de experiencias exitosas de países como Singapur, Corea del Sur, Costa Rica y Panamá”.

Esta posición demuestra, sin lugar a dudas, la bancarrota ideológica definitiva de un sector de la pequeña burguesía independentista. Habiéndose mostrado incapaz de conquistar la independencia por medios propios, ahora enfoca sus esfuerzos en un Plan B: una independencia neocolonial y capitalista bajo el tutelaje de los EE.UU.

¿Y cuál es nuestra alternativa?

Algunos marxistas ortodoxos y mecanicistas han planteado, a lo largo de nuestra historia, la necesidad de fortalecer la burguesía puertorriqueña; para que eventualmente ésta desarrolle la lucha por la independencia, cumpliendo de esta manera su rol histórico. Esta visión corresponde a la teoría estalinista de dos etapas: primero una lucha por reivindicaciones democráticas (incluyendo la independencia) dirigida por la burguesía y después, en una segunda etapa, la clase obrera lucharía por el socialismo.

Una variante de esta teoría etapista fue promovida, y sigue planteándose, por sectores del nacionalismo puertorriqueño: “primero se construye la casa y luego se determina de qué color se habrá de pintar”.

Como comunistas, ubicamos la lucha contra el colonialismo como parte integrante de la lucha de la clase obrera contra el capitalismo y por el socialismo. Reconocemos que ni la burguesía puertorriqueña quiere, ni la pequeña burguesía puede, dirigir un proceso revolucionario que desemboque en la liberación nacional. La clase obrera asumirá la dirección de la lucha por la independencia sólo en la medida que avance hacia la emancipación de su clase, y que vea en la independencia un elemento necesario e indispensable para alcanzar dicha emancipación. Por lo tanto, en Puerto Rico, la lucha por la independencia y contra el capitalismo son procesos interconectados e inseparables.

Para los comunistas, el único objetivo de la independencia nacional es proveer la oportunidad para que las grandes mayorías explotadas puedan construir un mundo mejor en el socialismo. Plantearse la posibilidad de una independencia nacional de contenido capitalista en estos momentos es un contrasentido. Sólo se estaría trabajando hacia el establecimiento de un neocolonialismo capitalista, que prolongaría la explotación de la clase obrera. No es sorprendente que la clase obrera no considere la independencia de Puerto Rico como alternativa para la solución de sus problemas.

Nuestra tarea no es luchar por la independencia porque sea un imperativo moral o un “derecho inalienable de los pueblos”. La independencia política por sí sola, sin romper con el capitalismo y el imperialismo, no resolvería los problemas estructurales de Puerto Rico: pobreza, desigualdad, dependencia económica y crisis fiscal. Nuestra tarea es promover una visión comunista de la lucha por la independencia: sólo luchando por el socialismo, como primera etapa en la construcción del comunismo, es que conquistaremos la independencia.

La confederación socialista antillana

Consideramos que promover la lucha por la independencia socialista por sí sola tampoco es garantía de triunfo para la clase obrera y otros sectores oprimidos en Puerto Rico. Necesitamos reconocer que la independencia socialista sólo puede triunfar si es parte de un proyecto que una a la clase obrera en Puerto Rico a la clase obrera internacional en su lucha por el socialismo mundial. Sencillamente no podemos construir el socialismo en un sólo país.

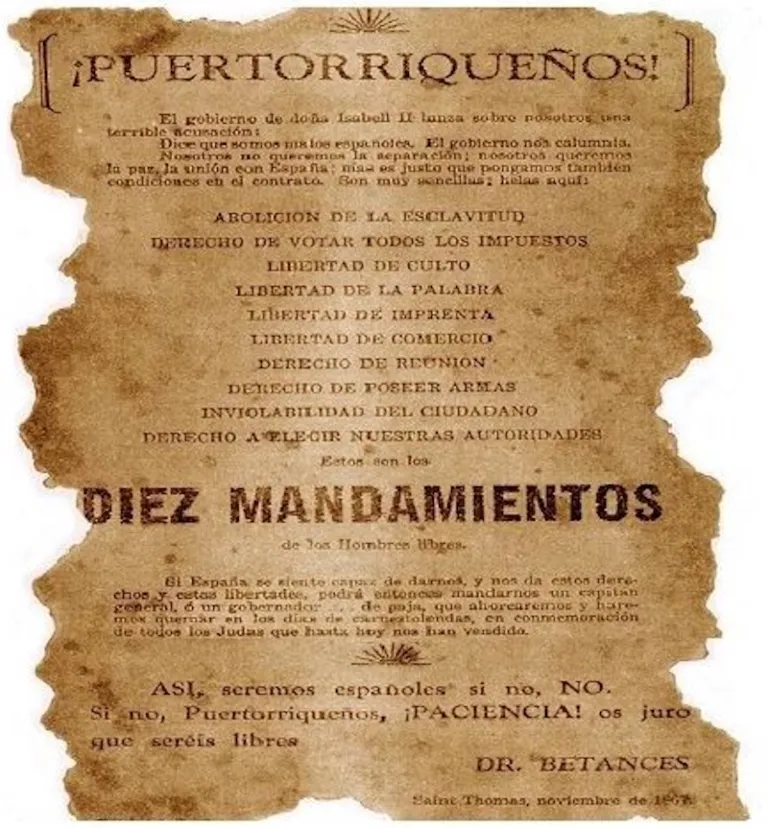

Una solución al aislamiento de la revolución puertorriqueña fue propuesta inicialmente por Ramón Emeterio Betances en 1867, cuando propuso establecer una confederación antillana entre Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Su visión era que la integración del Caribe insular aumentaría nuestra capacidad de lucha y resistencia contra el imperialismo, tanto de España como EE.UU.

Sobre este legado, promovemos una visión internacionalista de la lucha por la liberación nacional, por lo que trabajaremos por la confederación socialista antillana. Esta consigna subraya la necesidad de construir el internacionalismo proletario en el Caribe, como mecanismo de defensa mutua contra los imperialismos de hoy. Esta propuesta también constituye un primer paso hacia la creación de una gran confederación de estados socialistas de las Américas y, eventualmente, de todo el planeta.

La independencia de Puerto Rico será socialista e internacionalista, o no será.