Los vuelos de la muerte: la justicia no llega, la impunidad permanece

Evert Beltrán

Durante los años sesenta miles de jóvenes se levantaron contra un gobierno autoritario, en el preámbulo de la XIX edición de los Juegos Olímpicos (JO). Le plantaron cara a la brutalidad policíaca, así como a la desinformación, lo que hizo que el movimiento creciera de manera espectacular en tan solo unos meses. El movimiento estudiantil no se remite a lo acontecido en la ahora Ciudad de México, ni a la UNAM e IPN, ni tan tampoco lo podemos reducir a 1968, ya que durante toda esa década hubo diferentes movimientos a lo largo y ancho del país: Michoacán, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, en todos los casos la constante que generaba la lucha era la corrupción, malos tratos de las autoridades, represión, aunque también se exigían mejoras en las universidades y libre elección de los rectores.

En el ambiente internacional la cosa pintaba igual, desde París hasta Praga la constante era la movilización de los estudiantes, pero siempre de la mano de los trabajadores. En el vecino país del norte, también había movilizaciones por los derechos civiles de los afroamericanos.

Al mismo tiempo se lanzaba una campaña constante contra el comunismo, el Estado alegaba conjuras comunistas para tirar al gobierno e instaurar una dictadura, boicot a los Juegos Olímpicos, entre muchas cosas más, y es que estaba muy fresca la idea de una revolución triunfante, como lo fue la cubana en 1959-1960, que aunque en un inicio no fue declarada una revolución socialista, la distorsión que hacían de ella, justificaba la inminente llegada del comunismo a México. Cabe mencionar que desde 1919 en nuestro país existía el Partido Comunista Mexicano (PCM), sin embargo, ya para los años 60 su política no era de lucha de clases, sino más bien de conciliación, y de ver a la burguesía mexicana como progresista, además de muchos otros traspiés.

La guerra sucia

Desde la entrada del Ejército a la UNAM, así como la sangrienta toma del Casco de Santo Tomás, se notaba el carácter reaccionario del gobierno. Con los acontecimientos de Tlatelolco en 1968, quedó más que clara la forma en la que se iba a enfrentar a sus detractores.

Durante los años siguientes, el gobierno se fue especializando en espionaje, secuestro, tortura y más. Fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que aunque creada en 1947, la que en los años 70 marcó una época conocida como “la Guerra sucia”, enfocada principalmente a golpear a las organizaciones guerrilleras que surgieron ante la radicalización de un ala de los jóvenes que sobrevivieron a 1968, entre los cuales había muchos comunistas, que siguieron una línea diferente a la del PCM.

Ante la ola represiva, un ala de los jóvenes y estudiantes no encontraron otra opción que la lucha guerrillera, que fue exitosa en Cuba. En los años 70 y 80 se reproduciría el ejemplo, aunque con resultados diametralmente distintos en El Salvador y Nicaragua principalmente, las guerrillas se enfrentaban contra las dictaduras “títere” que Estados Unidos mantenía en Centroamérica.

Organizaciones y partidos como La Liga Comunista 23 de septiembre, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el Movimiento de Liberación Nacional, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y el movimiento encabezado por Genaro Vázquez, entre otros más que surgieron después, fueron los más destacados y quienes a su vez, sufrieron la persecución, detención, tortura y desaparición forzada y asesinatos de sus miembros por parte de la DFS y el Ejército mexicano.

La “guerra sucia” fue una manera de llamar a la forma en la que se llevaron a cabo las acciones de contrainsurgencia para contener a las guerrillas y los movimientos de trabajadores y estudiantes en las diferentes zonas del país. Muchas de las acciones llevadas a cabo, las podemos catalogar como crímenes de lesa humanidad, es decir, actos de violencia grave cometidos como parte de un ataque sistemático y generalizado, violando el derecho internacional, así como atentar contra la conciencia de la humanidad misma.

La DFS y el Ejército no solo perseguían a los integrantes de las guerrillas, en el caso de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ambos maestros originarios del estado de Guerrero, atacaban a la población civil que era considerada “peligrosa” o que los “ayudaba”. Para llevar adelante las operaciones militares, el Estado no escatimó en recursos, como tampoco dudó en utilizar a las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia, que fueron utilizadas para dar cobijo a los crímenes que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros, sin reconocerlos como prisioneros de guerra ni darles el trato como tales.

Por otro lado, las operaciones militares y los operativos policiacos no buscaban únicamente detener a los implicados, se buscaba su eliminación física, primero se les torturaba para “sacarles” información, se les desaparecía temporalmente y, en los casos más extremos, se les ajusticiaba extrajudicialmente sin jamás ser presentados ante un juez o saber los motivos de su detención.

Entre las formas más despiadadas para erradicar a los “rebeldes”, que en las noticias casi siempre eran retratados como viles delincuentes, fue su desaparición forzada por medio de los vuelos de la muerte.

Vuelos de la muerte y la lista Apresa

Los vuelos de la muerte fue una práctica llevada a cabo por elementos del Ejército Mexicano, se sabe que se realizaron desde 1972, pero de forma aleatoria, posteriormente se convirtió en algo recurrente para desaparecer a militantes, activistas, campesinos y guerrilleros.

Las personas eran detenidas, torturadas, ejecutadas y posteriormente arrojadas al mar para borrar toda huella e intervención del Estado Mexicano en su desaparición. Hay información que expone cómo trasladaban a los detenidos, la forma de su ejecución, así como la disposición de los cuerpos —se les metía en sacos de lona, antes de coserlos, echaban piedras para que no flotaran después de arrojarlos al mar— (ver). Hay decenas de testimonios que aseveran que los militares desaparecieron a sus familiares y que los desaparecieron en los vuelos de la muerte.

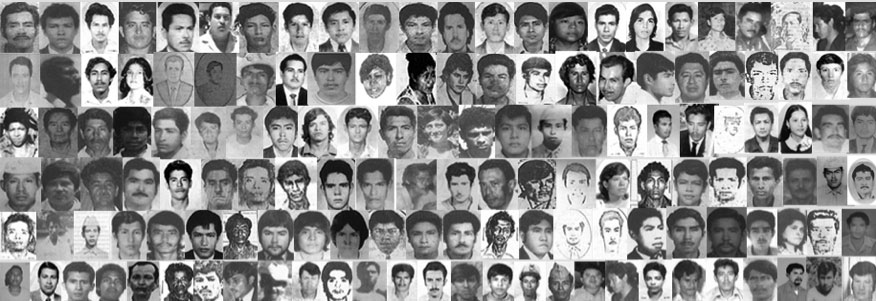

Hace unos años salió a la luz pública una supuesta lista sobre los vuelos de la muerte, en la que se documentan 183 nombres de personas que fueron arrojadas al mar (ver). Por medio de una carta, firmada por un tal Benjamín Apresa, se hizo llegar la lista con los 183 nombres. La gran mayoría de personas que aparecen en la lista son originarias de Guerrero, aunque también hay nombres de detenciones en otros estados. En la lista también se observa la fecha y lugar de detención de las personas y la unidad o área que posiblemente intervino en la detención.

Aunque no se ha confirmado la veracidad de la lista Apresa, periodistas, investigadores y activistas se han dado a la tarea de relacionar los nombres de la lista con listas de desaparecidos, y se han encontrado coincidencias. Además, como la lista contiene fechas, también se ha podido elaborar un tipo de línea de tiempo, en el que vuelve a coincidir la desaparición de la persona, con el vuelo en el que supuestamente iba.

Confirmar la veracidad de la lista es una tarea enorme, porque mientras no se abran los expedientes del Ejército, y se investigue a fondo los familiares de los desaparecidos siguen exigiendo su presentación con vida. Y al parecer la espera seguirá, porque actualmente el gobierno mexicano sigue más empeñado en hacer notar que el Ejército está del lado del pueblo, cuando realmente es un defensor de los intereses de una minoría y que ha sido utilizado para realizar acciones deleznables contra quienes según defiende.

Mientras no haya esclarecimiento de los desaparecidos se seguirá clamando justicia y la consigna será ¡Fue el Estado! ¡Fue el ejército!