En la construcción del partido: qué herencia defendemos y a cuál renunciamos

Partido Comunista Revolucionario – México

¿Por qué necesitamos un partido comunista?

A diferencia de otros sistemas sociales, el socialismo y su fase superior, el comunismo, solo pueden realizarse de manera consciente. Ni las contradicciones del capitalismo ni el enojo y movilización de las masas y la clase obrera son suficientes para derribar al sistema, que siempre encontrará una salida a su peor crisis. De los últimos años podemos sacar muchos ejemplos de las movilizaciones revolucionarias de masas. En Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Kenia y otros tantos países, las masas han impulsado luchas revolucionarias, incluso han derrocado gobiernos y han tenido el poder al alcance de las manos; y, sin embargo, el capitalismo sigue en pie.

Las revoluciones, así como los terremotos o las erupciones volcánicas, no se pueden prever con exactitud, pero sabemos que son inevitables. Las revoluciones no son acontecimientos comunes, pero que sean más constantes en el mundo en el periodo actual expresa que el capitalismo, objetivamente, ha llegado a sus límites, manifestando el freno que ejercen sobre el desarrollo de la sociedad la propiedad privada de los medios de producción y los Estados nacionales. Pero si una revolución no es algo que ocurre todos los días, son aún más extrañas las revoluciones triunfantes. Así como el vapor puede ser una fuerza muy poderosa, sin un pistón esta tiende a disiparse. Eso pasa con la lucha de la clase obrera cuando no se cuenta con un partido revolucionario.

El periodo en el que nos encontramos contiene contradicciones iguales o más profundas que el vivido bajo el capitalismo en las pasadas guerras mundiales. La economía capitalista ha llegado a sus límites generando fuertes choques entre los imperialistas, guerras y revoluciones. La Primera Guerra Mundial abrió una ola de nacionalismo reaccionario en el mundo, donde los obreros fueron a la guerra en la “defensa de sus respectivas patrias”. No es la primera vez que una situación de reacción se convierte en su contrario y da paso a una situación revolucionaria. La carnicería imperialista iniciada en 1914 tuvo su estocada de muerte con la revolución de 1917, cuando la clase obrera tomó el poder en Rusia.

El partido de Lenin y la revolución del 17

La Revolución de Octubre triunfó porque existió un partido creado para la revolución obrera, con una dirección capaz. El Partido Bolchevique se sustentó en la teoría establecida por Marx y Engels, que no es más que la concentración de la experiencia de la lucha de clases. Lenin fue capaz de educar durante años a las bases del partido, creando una sólida base de cuadros. También consiguió ganar a lo mejor de los revolucionarios, en particular a Trotski. El Partido Bolchevique tradujo al trabajo práctico la teoría marxista en su forma más amplia y completa.

Sin el estudio profundo de experiencias como la Comuna de París y la Revolución Rusa de 1905, habría sido imposible tomar el poder en 1917. De igual forma, todo militante comunista tiene la obligación de estudiar en profundidad la Revolución de Octubre, que se dio en un país con dimensiones continentales que abarca una sexta parte de la tierra del planeta. Esta revolución demuestra que es posible que la clase obrera tome las riendas de la sociedad, que es posible eliminar la explotación del hombre por el hombre, y muestra el enorme potencial de la economía planificada que emerge con la eliminación de la propiedad privada de los grandes medios de producción.

Rusia era un país con un enorme atraso. En 1917, el 70 % de la población era analfabeta, sólo 1 de cada 10 niños asistía a la escuela primaria; en Asia Central, muchas lenguas ni siquiera tenían alfabeto gráfico. Era un país campesino, dominado por la Iglesia Ortodoxa y que había vivido por 300 años bajo el absolutismo zarista. La clase obrera industrial estaba compuesta por tan sólo 4 millones de personas en una población de 150 millones.

En realidad, no existían las condiciones para la revolución socialista dentro de Rusia, pues ni siquiera se habían completado las tareas de la revolución democrático-burguesa. Pero estas sí existían a nivel internacional. Lenin y Trotski concibieron la revolución rusa sólo como el inicio de la revolución mundial. Lenin, en un discurso ante los sóviets en noviembre de 1918, señaló:

“…la victoria completa de la revolución socialista es inconcebible en un solo país, pues requiere la colaboración más enérgica, por lo menos, de varios países avanzados, entre los cuales no podemos incluir a Rusia. De ahí que uno de los problemas principales de la revolución sea determinar en qué grado conseguiremos que ésta se extienda también a otros países y en qué medida lograremos hasta entonces rechazar al imperialismo.” (Lenin, Vladimir, “Discurso sobre el aniversario de la revolución”, dado en el VI Congreso de los soviets de toda rusia).

A pesar de partir de un atraso colosal, la economía planificada permitió un avance extraordinario y un crecimiento económico sin precedentes, que llevó a la URSS a ser, por ejemplo, el primer país en lanzar un hombre al espacio. Tenía más científicos que los países capitalistas más desarrollados juntos.

Ted Grant, en su libro Rusia: de la Revolución a la Contrarrevolución, señala:

“En el período de cincuenta años que va de 1913 a 1963, el crecimiento de la productividad del trabajo en la industria, el índice clave del desarrollo económico, fue del 73% en Gran Bretaña y del 332% en los EE. UU. En la URSS, la productividad del trabajo en el mismo período creció en un 1,310%, aunque partía de una base mucho más baja.”

Esto ocurrió incluso con el freno objetivo que significó la burocracia soviética.

Sectores avanzados sacan la conclusión de que el capitalismo, que está en una crisis orgánica, debe ser sustituido por un sistema radicalmente diferente, algunos asumiendo abiertamente que debe ser el socialismo o comunismo. Los avances colosales de la URSS pueden verse como un ejemplo a seguir, sin embargo este fue un régimen que degeneró en una caricatura burocrática completamente antidemocrática que nada tiene que ver con el marxismo ni el comunismo revolucionario que defendió Lenin.

El régimen surgido de la Revolución de Octubre se sustentó en una democracia a una escala superior: no la de una minoría, sino la de los obreros aliados a sus hermanos del campo. Era un régimen basado en los soviets, con control obrero en la producción, con libertad de prensa, de crítica, de producción artística, de organización… No exageramos al decir que no ha existido en la historia de la humanidad un régimen más democrático que el de la revolución rusa de 1917 a 1924.

El propio partido que encabezaba la revolución tenía tradiciones de duros debates democráticos y, en las condiciones más difíciles, como la guerra civil, no dejaba de celebrar su congreso anual.

La Internacional Comunista

La Revolución Rusa fue un llamado de esperanza para el proletariado mundial. No hubo país en el que, de una u otra forma, no se sintiera el impacto de la osadía del primer Estado obrero. Tras la toma del poder por parte del proletariado ruso, se abrió un periodo revolucionario que trastocó incluso a Alemania, el país capitalista desarrollado con el movimiento obrero mejor organizado de aquel tiempo. Pero la traición de la Segunda Internacional —que en todo momento concilió con la burguesía y salvó al capitalismo— impidió que se repitiera un triunfo como el de Rusia.

Las condiciones estaban maduras. Como producto de esa ola revolucionaria, nació en 1919 la Internacional Comunista, que dividió a las organizaciones de trabajadores —partidos socialistas, el anarquismo internacional y las organizaciones sindicales—, pues millones de trabajadores querían seguir el ejemplo de sus hermanos rusos y les repelía el reformismo.

Los bolcheviques forjaron su partido y sus cuadros tras años de trabajo revolucionario que incluyó debates teóricos, actividad parlamentaria, periodos de reacción y de revolución. La Internacional Comunista atrajo a jóvenes radicalizados que, sin embargo, carecían de la experiencia y formación necesarias. Lenin y Trotski utilizaron los debates y polémicas como herramientas para elevar el nivel político de los militantes y educar a los cuadros. Los primeros cuatro congresos de la Internacional Comunista son una verdadera escuela de estrategia revolucionaria. Sus resoluciones y los discursos pronunciados por Lenin y Trotski deben estudiarse a profundidad.

Reacción en Rusia y la batalla de Lenin contra la burocracia

La inexperiencia de los jóvenes partidos comunistas y la traición de la Segunda Internacional impidieron que la ola revolucionaria culminará con la toma del poder por parte de los trabajadores en Europa, resultando en el aislamiento de la Revolución Rusa. A esto se sumaron el atraso económico y cultural heredado, la debilidad numérica del proletariado —agotado tras la guerra imperialista, dos revoluciones y una guerra civil impuesta por los imperialistas—, así como una crisis económica devastadora que paralizó la industria y desmovilizó a la clase obrera. Todo ello creó las condiciones para el surgimiento de una reacción interna.

La revolución se vio obligada a apoyarse en funcionarios de la antigua maquinaria estatal zarista, mientras que muchos de los mejores cuadros bolcheviques perecieron durante la guerra civil. Lenin llegó a preguntarse si los comunistas realmente dirigían el aparato del Estado, o si eran dirigidos por él. Comparó la situación con la de un país conquistado por otro: es la nación con mayor cultura la que impone su influencia sobre la otra. En un discurso en el XI Congreso del Partido, en 1922, dijo:

“¿No ha ocurrido algo parecido en la capital de la RSFSR? ¿Han caído los 4,700 comunistas (casi una división entera del ejército, y todos ellos los mejores) bajo la influencia de una cultura ajena? Es cierto que puede dar la impresión de que los vencidos tienen un alto nivel cultural. Pero no es así en absoluto. Su cultura es miserable, insignificante, pero sigue estando a un nivel superior al nuestro. Por miserable e insignificante que sea, es superior a la de nuestros administradores comunistas responsables, pues éstos carecen de capacidad administrativa. Los comunistas que son puestos a la cabeza de los departamentos —y a veces los saboteadores astutos los colocan deliberadamente en estos puestos para utilizarlos como escudo— a menudo son engañados. Se trata de una admisión muy desagradable, o en todo caso no muy agradable, pero creo que debemos admitirla, ya que en la actualidad éste es el problema principal. Creo que ésta es la lección política del último año; y es en torno a ella que girará la lucha en 1922.”

Los peligros burocráticos aparecieron prácticamente desde el inicio de la revolución, debido al atraso objetivo del país. Pero mientras la clase obrera participó activamente, fue posible contrarrestarlos. Aunque la revolución no fue vencida por la guerra civil, pagó un precio muy alto: hambre, colapso económico, epidemias, escasez. En ese contexto, surgieron la burocracia y sectores de la pequeña burguesía exigiendo privilegios.

Se tuvieron que hacer concesiones como la Nueva Política Económica (NEP), que representó un retroceso: permitía, en cierta medida, el comercio capitalista, pero bajo el exigente control obrero para limitar sus efectos. Algunas tendencias dentro del partido, influenciadas por estas capas sociales, plantearon incluso la eliminación del monopolio del comercio exterior, lo que abría las puertas a la restauración capitalista. Lenin combatió estas posiciones con firmeza, en alianza con Trotski.

Era evidente que el Estado adquiría cada vez mayor autonomía y que comenzaba a emerger conscientemente una casta burocrática.

En el último periodo de su vida, Lenin sufrió graves problemas de salud que se agudizaron hacia finales de 1923. Sin embargo, mantuvo la lucidez y su agudeza política. Su última gran batalla fue contra el ascenso de la burocracia. Su estado físico debilitado puso sobre la mesa la cuestión de su sucesión. En ese contexto, Zinoviev, Kamenev y Stalin formaron una alianza contra Trotski, el dirigente más preparado junto con el propio Lenin. Zinoviev y Kamenev subestimaban a Stalin, considerado un personaje gris, pero fue Lenin —incluso antes que Trotski— quien vio en él al verdadero representante de la burocracia ascendente.

En su famosa carta al partido, conocida como su “testamento”, Lenin expresó sus opiniones y críticas sobre los principales dirigentes bolcheviques. Elogió ampliamente a Trotski y advirtió que Stalin podía ser muy peligroso si acumulaba demasiado poder. Incluso en medio de su enfermedad, Lenin mantuvo correspondencia con Trotski y se alió con él en la lucha contra la burocratización del Estado soviético y del partido.

Zinovievismo

Grigori Zinoviev, junto a Kamenev, a diferencia de Stalin, había sido un muy cercano colaborador de Lenin durante la década anterior a la Revolución de Octubre. Era un revolucionario con cualidades. Su debilidad era la vacilación y el ejemplo más claro fue que, junto a Kamenev, se opusieron en el momento crucial a la toma del poder e incluso filtraron los planes del Partido Bolchevique a la prensa burguesa, lo cual ponía en peligro la propia revolución y llevó a Lenin a pedir su expulsión, cosa que el partido rechazó, aunque ambos dimitieron del Comité Central. Zinoviev asumiría posiciones dirigentes en el Estado soviético y dirigiría después la Internacional Comunista en sus primeros años. Ahí mostró nuevamente sus vacilaciones, como ocurrió durante la Revolución Alemana de 1923, lo que llevó a Trotski a hacer un comparativo entre la revolución rusa y la alemana en su escrito Lecciones de Octubre.

Lenin buscaba desarrollar a los jóvenes compañeros, en el periodo de preparación animaba a Zinoviev a escribir y colaboraron juntos. Tiene escritos sobre la guerra y la historia de la lucha de clases. Era un orador importante, capaz de convencer y cautivar. Podía defender ideas serias dentro y fuera del partido, siempre y cuando tuviera una línea política previamente preparada a la cual pudiera sacarle jugo. No llegó, sin embargo, a tener la claridad política de Trotski o Lenin.

El método de Lenin y Trotski siempre fue el de la explicación paciente. Nunca se les ocurrió imponer sus ideas al partido o a la Internacional; utilizaban las diferencias para polemizar, elevar el nivel político y educar al partido. Su única autoridad era la autoridad moral.

Zinoviev no tenía un alto nivel teórico, aunque creía que sí. Pero sí tenía aspiraciones políticas y política de prestigio. Sus vacilaciones eran resultado también de su incomprensión de la dialéctica. Al asumir responsabilidades que superaban sus capacidades políticas, intentó suplir sus carencias con medidas organizativas. Ese método —el zinovievismo— busca atajos artificiales para resolver problemas políticos con medidas puramente organizativas. Es el mismo método que usó, por ejemplo, Cannon años después, al intentar unificar a los distintos grupos que se identificaban con la IV Internacional en Gran Bretaña, sin un debate de principios, únicamente con mecanismos organizativos. A eso respondió proféticamente Ted Grant, señalando que era la mejor manera de unir a tres grupos para crear diez.

El rencor y las ambiciones juegan un papel muy perjudicial en política. Zinoviev, que había sido por años un cercano colaborador de Lenin y era considerado un “viejo bolchevique”, se sentía relegado de una figura como Trotski.Así, ante la enfermedad de Lenin, hizo una alianza con Kamenev y Stalin para asumir el control del partido. Fue él quien inventó el término trotskista y desempolvó viejas polémicas entre Lenin y Trotski que ya no tenían relevancia, usandolas fuera de contexto para desprestigiar al segundo. Nunca pensaron que un personaje tan gris como Stalin terminaría por devorarlos. Como bien señala Rob Sewell en su libro En defensa de Lenin:

“Toda su vida [Stalin] había aprendido las virtudes de la paciencia, y era cauto, muy cauto, como un gato acechando a su presa. Sólo en el último momento, cuando el ratón desprevenido se encuentra en una posición completamente desesperada, el gato salta de repente sobre él y lo hace pedazos. Así fue en la relación de Stalin con Kámenev y Zinóviev”.

Kámenev y Zinoviev reconocieron su error. En algún momento se aliaron a Trotski en la Oposición Unificada para luchar contra la burocracia. Sin embargo, cuando esta ascendió de forma implacable, nuevamente titubearon y cedieron a sus presiones. Eso no los salvó. Fueron, junto con Smirnov —otro gran bolchevique, miembro de la Oposición de Izquierda—, asesinados por Stalin en los años 30 durante los Juicios de Moscú.

El ascenso de la burocracia

Lenin dijo: “Sólo podremos luchar contra la burocracia hasta el amargo final, hasta una victoria completa, cuando toda la población participe en la labor de gobierno…”. Tanto él como Trotski sabían que la única forma de combatir a la burocracia era mediante la acción directa de la masa proletaria que, como ya explicamos, cayó en reflujo.

Lenin murió cuando este proceso apenas comenzaba. No tenemos dudas de que habría mantenido su alianza con Trotski y habrían luchado juntos contra esta contrarrevolución burocrática para mantener limpia la bandera de Octubre. Pero, en esencia, nada hubiera cambiado: la correlación de fuerzas no estaba de su lado. Se requería una revolución proletaria triunfante en otro país que rompiera el aislamiento de la revolución rusa y reanimara al proletariado soviético.

El individuo puede jugar un papel determinante en la historia —como lo hicieron Lenin y Trotski en 1917, sin ellos la Revolución Rusa no habría triunfado—, pero lo hace en función de condiciones objetivas concretas. ¿Por qué Lenin y Trotski no dirigieron al proletariado al poder en 1914? La respuesta es obvia: era un período de reacción chovinista con el inicio de la Primera Guerra Mundial. No es el brillo de las personalidades lo que explica la historia, sino los cambios en la correlación de fuerzas ante condiciones objetivas distintas. Eso explica por qué Stalin derrotó a Trotski, o mejor dicho, por qué la burocracia derrocó a la clase obrera del poder.

Se dio una lucha encarnizada en el partido. Trotski, un líder indiscutible de masas, un teórico que anticipó como nadie la toma del poder por el proletariado ruso antes incluso que en los países capitalistas desarrollados; quien organizó la toma del poder, que encabezó las negociaciones más complejas como Brest-Litovsk, quien redactó la mayoría de las resoluciones de los primeros cuatro congresos de la Internacional Comunista, quien creó y dirigió el Ejército Rojo: fue derrotado y excluido del poder por Stalin. Posteriormente, fue exiliado, perseguido y, años después, asesinado al igual que la mayoría de su familia.

La burocracia enarboló la figura de Lenin, a quien invocaba constantemente, pero era su antítesis. A sus oponentes —empezando por Trotski— los acusó de contrarrevolucionarios. Se creó toda una escuela de falsificación estalinista que reescribió la historia, eliminando a Trotski de los relatos oficiales y elevando a Stalin como el “amigo” y “fiel discípulo” de Lenin. Stalin no fue un teórico, no jugó un papel relevante en la toma del poder, era un hombre gris, un burócrata nato, un auténtico representante del aparato. Su grisura fue suplida con grandes alabanzas y un culto a la personalidad en torno al “líder máximo de la revolución”.

El ascenso de la burocracia se dio en una lucha encarnizada contra la revolución más poderosa que ha conocido la humanidad. La democracia obrera fue aplastada. Este fue un proceso: inicialmente se vivió una ralentización de la revolución y un cambio de poder entre fracciones internas. Trotski llamó a esa fase el Termidor, comparándola con la Revolución Francesa. Finalmente, a la clase obrera se le arrebató el poder político y el Estado se elevó por encima de ella, apropiándose de una parte creciente de la riqueza social. Fue un proceso análogo a lo que ocurrió con César en Roma o con Bonaparte tras la Revolución Francesa, como Marx ya había analizado. Pero al tratarse del primer Estado obrero, fue un fenómeno inédito, a lo que denominó bonapartismo proletario. Le correspondió a Trotski explicarlo y defender las banderas de Octubre frente a esta reacción.

La Revolución de Octubre transformó el modo de producción. La economía planificada fue la base de la cual la burocracia extrajo sus privilegios. Esto generó una relación contradictoria: por un lado, se negaba la tradición de democracia obrera de Octubre y se exterminó a la generación que llevó adelante la revolución; por otro lado, demagógicamente se enarbolaban el marxismo, la figura de Lenin se exaltaba y se defendía la planificación económica —una de las principales conquistas de la revolución de la cual la burocracia extraía sus privilegios—. Es esa base económica lo que le da el carácter de obrero al Estado, pese a que la clase fuera arrebatada del poder político por el aparato burocrático.

La Oposición de Izquierda

El partido, la Internacional y la Revolución de Octubre tenían hondas raíces en la clase obrera. Trotski dio una batalla por mantener las tradiciones, los métodos y el programa del marxismo. Con el ascenso de la burocracia, él y sus seguidores se asumieron como fracción; para que no quedara duda, se nombraron bolcheviques-leninistas. A la postre, este grupo se conocería como la Oposición de Izquierda. Su crítica y la autoridad que aún ejercía Trotski contribuyeron importantemente, de hecho, que la burocracia girara el timón hacia el retorno capitalista en aquellos años.

La Revolución rusa es el acontecimiento más importante de la historia. La burocracia escaló con métodos cada vez más brutales su combate contra las tradiciones de Octubre, contra sus defensores o contra cualquiera que tuviera algún tipo de vínculo con la revolución. Los comunistas fueron expulsados del partido, perseguidos y encarcelados. Las ideas de la oposición eran bloqueadas, pero se filtraban y una y otra vez ganaban nuevos adeptos entre la clase obrera y los jóvenes comunistas, quienes reorganizaban las fuerzas… para ser purgados nuevamente.

Pierre Broué, en su libro Comunistas contra Stalin, narra cómo las juventudes seguían practicando la democracia interna. En una reunión del Komsomol, ésta criticó la posición oportunista del partido ante la Revolución China, se pronunció contra la exclusión de Zinoviev y Trotski del CC de cara al XV Congreso del partido, y terminó aprobando la siguiente resolución:

«1. Publicación de la Plataforma de los bolcheviques-leninistas (Oposición);

Publicación de todos los documentos relativos a la cuestión china y al Comité [sindical] anglo-ruso;

Finalización de la represión, de las expulsiones del partido y del Komsomol por delito de opinión oposicionista y por críticas a la posición errónea del CC;

Instar al regreso al partido de todos los excluidos acusados de opinión ‘oportunista’ y de los viejos bolcheviques.»

La oposición tenía las ideas correctas que defendían la tradición de octubre, esto guiaba a sus militantes y moralizaba. Eran capaces de ganar a las bases del partido y la única forma que la burocracia les podía derrotar era con las maniobras del aparato y a lo que Trotski llamó “amalgama”: toda una serie de mentiras e intrigas que eran como la tinta que un pulpo deja a su paso para no permitir ver con claridad la realidad.

La oposición, además de contar con fuerza en la juventud, tenía una sólida presencia en grandes fábricas como el sistema ferroviario o eléctrico, en las metalúrgicas del Donbass y del Ural, en una de las más grandes fábricas de la industria automotriz en Moscú, así como en fábricas textiles y astilleros en Leningrado.

La burocracia pasó de la censura, a la expulsión y de ahí a la cárcel. La llama de Octubre era tan fuerte que era difícil de apagar. En un ambiente tan asfixiante, las cárceles se convirtieron en los espacios de mayor libertad. Un recién llegado a la prisión de Verjneuralsk relata:

«”Los camaradas nos entregaban los periódicos que salían a la luz en la prisión. ¡Cuánta diversidad de opiniones, cuánta libertad en cada artículo! ¡Cuánta pasión y cuánta franqueza en la exposición de las cuestiones, no sólo abstractas, sino también en todo aquello que tocaba la actualidad más ardiente! ¿Podemos reformar el régimen por vías pacíficas o será necesario un levantamiento armado, una nueva revolución? ¿Es Stalin un traidor de un modo consciente o únicamente lo es de un modo inconsciente? Su política, ¿es reaccionaria o contrarrevolucionaria? […] Los autores firman con su propio nombre”.

Describe las reuniones en una esquina del patio, con presidente, secretario y oradores inscritos, y habla de una “isla de libertad perdida en el océano de la esclavitud”. Se pregunta:

“¿Cómo aceptar que, en la inmensa Rusia reducida al silencio, los dos o tres islotes de libertad en los que unos hombres tenían aún el derecho a pensar y a hablar libremente y en público eran… las prisiones?”»(Broué, Pierre, Comunistas Contra Stalin).

Los presos políticos de la Oposición de Izquierda realizaron heroicas huelgas de hambre por el derecho a reunirse, a recibir literatura marxista y por mejorar sus condiciones carcelarias. Algunas de ellas triunfaron, arrancando concesiones. Hubo represión en cárceles como la de Magden. La cárcel no fue suficiente para acallar a la oposición y estas se convirtieron en campos de exterminio.

En Vorkutá, situada en el Círculo Polar Ártico, se obligaba a los presos a trabajos forzados de 10 o 12 horas en temperaturas extremas muy por debajo del cero. La Oposición de Izquierda organizó una huelga que sumó a unos 400 presos y llevó a que mil se negaran a ir a los trabajos forzados. Después de 134 días de huelga de hambre, con varios compañeros caídos, consiguieron reducir su jornada laboral a 8 horas y obtener raciones alimentarias iguales para todos, sin importar el rendimiento. El movimiento venció. Pero la burocracia no podía permitirse esa osadía. Poco después se vengó con un asesinato en masa, donde los bolcheviques-leninistas murieron con la cabeza en alto, cantando La Internacional, gritando vivas a Lenin, Trotski y la Revolución de Octubre.

Lo que separa al estalinismo del bolchevismo es un río de sangre. La contrarrevolución burocrática masacró a la generación que hizo la Revolución de Octubre. La Oposición de Izquierda mantuvo las tradiciones del bolchevismo y, en las condiciones más duras, la organización partidista y la lucha comunista de principios. Eso solo se puede entender por la firmeza del pensamiento marxista y la fuerza de una revolución tan profunda y poderosa como la de Octubre.

Leopold Trepper, destacado miembro de la Orquesta Roja, aparato de espionaje estalinista durante la Segunda Guerra Mundial, haciendo una reflexión de aquellos años, reconoció:

“Los trotskistas pueden reivindicar ese honor. Siguiendo el ejemplo de su líder, que pagó su obstinación con un pioletazo, lucharon a muerte contra el estalinismo y fueron los únicos que lo hicieron. En la época de las grandes purgas, ya solo podían gritar su rebeldía en las inmensidades heladas a las que les habían conducido para exterminarlos. En los campos de concentración, su conducta fue digna e incluso ejemplar, pero sus voces se perdieron en la tundra.”

“Hoy en día, los trotskistas tienen derecho a acusar a quienes una vez aullaron a la muerte como lobos. Que no olviden, sin embargo, que poseían sobre nosotros la inmensa ventaja de disponer de un sistema político coherente, capaz de reemplazar al estalinismo, y al que podían aferrarse en la profunda angustia de la revolución traicionada. Ellos no «confesaban» porque sabían que sus confesiones no servirían ni al partido ni al socialismo.” (Trepper, Leopold, El gran juego).

La degeneración de la Internacional Comunista (IC)

Este proceso de contrarrevolución burocrática no fue evidente para millones de trabajadores en el mundo. Los Partidos Comunistas siguieron siendo un referente para miles de jóvenes y trabajadores que buscaban luchar por el comunismo. Por ello, Trotski no formó inicialmente un partido aparte, sino una corriente dentro del partido, que se organizó a nivel internacional. Pero la Internacional fue afectada igualmente por el burocratismo. Las distorsiones organizativas eran la expresión de una desviación política que tuvo su punto nodal en la asimilación de la teoría de las dos etapas y los frentes populares.

En palabras de Lenin, la revolución se rompió por su eslabón más débil. No inició en los países capitalistas desarrollados, sino en uno que aún no cumplía con las tareas de la revolución democrático-burguesa: la unidad nacional, la independencia frente al imperialismo, la reforma agraria que acabara con el feudalismo, el establecimiento de un régimen democrático y, sobre todo, la industrialización del país. Estas tareas ya no podían ser llevadas adelante por la burguesía, atada con mil hilos a los terratenientes e imperialistas, lo que la llevaría a traicionar. Tanto Lenin como Trotski comprendieron la necesidad de la independencia de clase del proletariado y su alianza con los campesinos.

Los mencheviques defendían mecánicamente que, si las tareas eran democrático-burguesas, entonces debían aliarse y apoyar a la burguesía liberal progresista, para que llevara a cabo esas tareas, y sólo en un futuro, las socialistas.

Trotski fue el primero en comprender que la clase obrera debía tomar el poder y llevar adelante las tareas de la revolución democrático-burguesa. Al hacerlo, se enfrentaría con los capitalistas y terratenientes y tendría que avanzar a las tareas de la revolución socialista. Como las condiciones para el socialismo no estaban presentes en Rusia, ésta debía ser el inicio de la revolución mundial, para que los países capitalistas desarrollados —donde sí había condiciones para el socialismo— ayudaran a terminar las tareas pendientes de la atrasada Rusia. Esta teoría, conocida como la teoría de la revolución permanente, tiene una aplicación más allá de Rusia, especialmente en los países capitalistas dependientes y atrasados. Fue una previsión brillante de lo que ocurriría con la revolución rusa iniciada en 1917.

La burocracia se sentía más cómoda con la pequeña burguesía y no quería ni revolución ni confrontarse con la burguesía. La primera oleada de la revolución había pasado (1917-1923). Por ello, transformaron su posición y retomaron la teoría menchevique de la revolución por etapas, lo que significaba una alianza con la supuesta burguesía progresista. Esta teoría ha tenido consecuencias desastrosas, comenzando con la revolución china de 1925-27. Allí, la Internacional burocratizada, bajo las posiciones de Stalin-Bujarin, planteó la línea de alianza con Chiang Kai-shek y el Kuomintang, una fuerza nacionalista burguesa, a la cual se subordinó el Partido Comunista Chino. Como resultado, la revolución terminó en contrarrevolución: la burguesía china traicionó y “premió” la alianza con la masacre de comunistas en Shanghái en 1927.

La burocracia empírica inició entonces una carrera de zigzags con giros de 180°. Con la crisis capitalista, entró al llamado tercer período (1928-34), que declararon como la crisis final del capitalismo, y establecieron una política sectaria y ultraizquierdista de “clase contra clase”. El caso más patético se vio en Alemania, donde declararon como su principal enemigo al Partido Socialdemócrata, y se negaron a formar un frente único antifascista con él. El resultado fue que Hitler llegó al poder por la vía electoral, sacando menos votos que los partidos socialista y comunista juntos. El fascismo terminó destruyendo las organizaciones del movimiento obrero.

Luego vino otro giro y se establecieron los frentes populares, es decir, la unión de las organizaciones obreras con organizaciones burguesas liberales. En la práctica, para mantener esa unidad, los obreros ponían las masas y la burguesía ponía el programa. Esta política, aplicada en la revolución española de los años 30, llevó al Partido Comunista a jugar un papel contrarrevolucionario, frenando a las masas, desarmando y combatiendo a las alas más radicales, como el POUM o el frente de Durruti.

Mientras que en la revolución china la burocracia y la IC querían que la revolución triunfara —aunque sus políticas lo impidieron—, en la guerra civil española asumieron un rol conscientemente contrarrevolucionario. La Internacional Comunista, que nació como la organización revolucionaria más poderosa que jamás hayan construido los explotados, terminó maniatada, donde los Partidos Comunistas y las revoluciones nacionales se sacrificaban como peones en un juego de ajedrez al servicio de los intereses de la burocracia estalinista.

La revolución china

En China, un Partido Comunista casi disuelto tras la contrarrevolución de los años 30, llevó adelante una revolución basándose en la guerra campesina que finalmente tomó el poder en 1949. Aun cuando no eran las intenciones de Mao —quien declaró que lo que seguía eran “cien años de capitalismo” en China—, se expropió a los capitalistas y terratenientes y se acabó con el capitalismo. Esta revolución, desarrollada en un territorio subcontinental, no tenía un control directo de la burocracia rusa; por el contrario, entraron en conflicto en defensa de sus propios intereses.

El maoísmo como ideología surge de la derrota de la revolución de 1927, cuando el Partido Comunista orientado por la Internacional bajo la dirección de Stalin y Bujarin, empujaron una política de alianzas con el Kuomintang, un partido nacionalista burgués. Esta alianza le impidió tener al PCC una independencia política en los acontecimientos posteriores, incluso cuando los comunistas estaban siendo masacrados por este partido en Shanghái. Este error fue impulsado por la política etapista de la burocracia estalinista. Una de las conclusiones de parte de la dirección del PCC fue que, gracias a la derrota, el comunismo no se podría retomar por un largo tiempo entre los trabajadores, pues estos habían sido masacrados, en cambio el campesinado no había dejado de luchar.

Fue Mao quien se retiró al campo con pequeñas bandas armadas y sugirió, al CC del partido, pasar a toda la dirección al campo, a finales de 1927 y principios de 1928. El campo, en un primer momento, sería un refugio temporal para el partido y sus cuadros. Después esto sería una tendencia. El trabajo en el campo que desarrollaba no era visto como un acompañamiento del levantamiento en las ciudades, sino su principal orientación.

En Rusia, después de la derrota de 1905, los bolcheviques no se retiraron al campo para reorganizarse, mucho menos cambiaron de orientación y retomaron como trabajo principal la organización campesina, trabajaron en la clandestinidad, forjando tradiciones entre pequeños grupos de obreros en las ciudades. Esto era porque para el marxismo, el trabajo en las ciudades, entre la clase obrera es fundamental, por su papel en la producción y por el papel que juegan los trabajadores en las relaciones sociales dentro del capitalismo.

Al retirarse de las ciudades se comenzó a hacer más explícito el reconocer al campesinado como la fuerza revolucionaria que empuja la revolución. Esto se presentó como la “nueva vía al socialismo”, un fenómeno chino. La reacción no podría aplastar al campesinado que estaba extendido por todo el país, como lo hizo con los obreros, concentrados en las ciudades. En la China rural, existirían remanentes siempre dispuestos para la revolución. La configuración de la teoría maoísta se basaba en la revolución agraria en el campo, era su fuerza propulsora y creadora, alejándose de la clase obrera.

Analizando la situación internacional, Mao planteaba que el siguiente país en experimentar una revolución sería China. Aunque en los países europeos existían condiciones objetivamente más favorables para la revolución, también eran más fuertes las fuerzas reaccionarias que la bloqueaban. En cambio, en China, el equilibrio inestable entre las distintas potencias imperialistas con intereses en el país, el gobierno débil de Chiang Kai-shek y la situación precaria en el campo serían factores que podrían ser aprovechados por la actividad revolucionaria campesina. A partir de entonces, el campesinado se consolidaba como una nueva fuerza motriz de la lucha revolucionaria, impulsando el proceso del campo hacia la ciudad.

En China, a principios de los años treinta y hasta mediados de la década —e incluso un poco más—, los campesinos se encontraban exhaustos por la lucha. Mao, junto con Zhu De, se vio obligado a retirar a sus cuadros para protegerlos de la represión y el aislamiento. Fue entonces cuando inició lo que se conoce como la Larga Marcha. Mao se retiró con solo el 10 % de su ejército: unos 30 mil hombres; el resto se perdió en el camino. Esto cambió con la invasión japonesa.

Hay un factor histórico que, de alguna manera, contribuyó a salvar al maoísmo —además de su determinación para luchar y el coraje para superar obstáculos—: la invasión japonesa a China. Esta invasión profundizó la crisis del gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, agudizó las contradicciones entre las distintas potencias imperialistas con intereses en el país y agitó las aguas en el campo. En el norte comenzaron a surgir “soviets” campesinos. Esto dio nuevo impulso al maoísmo, que denunció la incapacidad del Kuomintang para mantener la unidad nacional y exaltó el sentimiento patriótico contra los japoneses.

La invasión también implicó las desindustrializaciones masivas. Esto causó una dispersión de la clase obrera, al tiempo que había agitación en el campesinado. Esto reforzó la idea de no rebelión obrera en las ciudades y la fuerza revolucionaria del campesinado. La tesis que la revolución vendría del campo a la ciudad era más contundente. El partido dejó a su suerte a la clase obrera, en momentos donde más se necesitaba para su orientación. El partido dejó a su suerte a la clase obrera, en momentos donde más se necesitaba para su orientación. Nada que ver con lo que hicieron los bolcheviques después de la derrota de 1905

Mao tenía muy presente cómo la internacional (la burocracia) había actuado en china en 25-27, así que fue preparando una estrategia, silenciosa, que implicó una independencia política de Moscú. Por su parte, la burocracia soviética subestimó a los líderes del PCCh.

A partir de 1935, con la política del frente popular, Stalin apoyaba la consigna de la Revolución democrático-burguesa para países como China. Su política era aliarse con Chiang Kai-shek contra los japoneses. Como ya se mencionó, la visión que tenía la burocracia soviética sobre la revolución era por etapas: primero debería de haber una revolución democrático-burguesa en la cual la burguesía debería jugar el papel dirigente y los Partidos Comunistas deberían de apoyarle; solo después vendría una revolución socialista.

Mao se oponía a esta idea porque Chiang Kai-shek los perseguía furiosamente. El Partido Comunista Chino, con Mao a la cabeza, avanzó con una guerra de posiciones, esto implicaba un ejército regular que enfrentara al odiado ejército del partido nacionalista; esto tiene una implicación política importante, la base del partido no eran los cuadros políticos organizando a la clase obrera, sino los mandos del ejército popular, los cuales, tiempo después, serán los encargados de dirigir el país, omitiendo cualquier tipo de ejercicio democrático donde los trabajadores y campesinos pudieran elegir a sus representantes. En China nunca existió democracia proletaria —como sí lo hubo en los primeros años de la Unión Soviética—, tampoco lo hubo dentro del partido de Mao.

El gran acierto del ejército de Mao fue que a cada paso que daba, decretaba el reparto agrario. Esto empujó a millones de campesinos a apoyar la lucha popular y a que se quisieran organizar para defender la tierra. Además, prometía a los integrantes del ejército nacionalista que sí desertaban se les respetaría la vida y se les daría un pedazo de tierra. Así, rápidamente el ejército burgués se fue desintegrando y el ejército rojo avanzó hasta la toma del poder.

A pesar de cómo se manifiesta el capitalismo en los diferentes países —y hay grandes diferencias—, pensamos que el sistema de producción dominante en todo el planeta es el capitalismo, esto implica que, aunque las condiciones pueden variar de país en país, la esencia es el dominio del capital. Las relaciones sociales de explotación perviven en todos lados. De ahí parte el marxismo para tener una orientación a la clase obrera como elemento fundamental en la revolución socialista. El maoísmo, en este sentido, tiene muy poco que ver con el marxismo. El maoísmo no parte de la esencia, sino de aspectos locales o nacionales, se asemeja más a una ideología nacionalista pequeña burguesa, además, no quería terminar con el capitalismo, sino lo quería desarrollar.

El maoísmo plantea la guerra revolucionaria prolongada como estrategia de lucha, es decir, el partido tiene que organizar el ejército que vaya desarrollándose desde una guerra de guerrillas hasta un ejército regular (Guerra de posiciones). A partir de ello debe ir liberando territorios y su lucha comienza desde la parte más alejada del poder, el campo, para ir tomando fuerza y territorio, hasta llegar a la ciudad. El centro del trabajo es el ejército y la masa campesina, no es la vanguardia, sino la guerra popular dirigida por el partido y el ejército popular. El ejército sustituye la lucha de masas, llevándolas a la inacción.

Para nosotros, la lucha armada, no es lo esencial, ocupa un aspecto secundario; por el contrario, la lucha de masas, la organización en las fábricas, escuelas y barrios es lo fundamental, ahí fogueas a los cuadros del partido y se van preparando para las luchas decisivas. La acción armada solo es un complemento de la lucha de masas, porque esta última es la que ayuda a sacar conclusiones a los trabajadores, les empuja a organizarse y pensar, a romper la rutina y elevar su conciencia.

La revolución china empujó a una nueva generación de jóvenes a la lucha en todo el mundo. Mientras que la burocracia soviética pregonaba la coexistencia pacífica con el imperialismo, los comunistas chinos invitaban a la lucha y a organizarse. Pero la teoría del maoísmo fue desastrosa en AL y en México. En El Perú tenemos la peor de las experiencias del maoísmo, con Sendero Luminoso, una organización que pregonaba el terrorismo individual como método de lucha. La conclusión fue que el Estado aprovechó los atentados para desatar una represión brutal contra toda la izquierda, asesinando y desapareciendo a miles de valerosos jóvenes y trabajadores.

Queremos hacer una diferenciación entre los diversos movimientos armado que existieron en AL, no todos tenían una influencia del maoísmo, algunos fueron influenciados por la revolución cubana del 59 y la táctica de los guerrilleros, la cual fue popularizada y teorizada por el Che Guevara, el foquismo guerrillero. El guevarismo plantea que el centro de la lucha debe ser la guerrilla. Donde haya partido, debe constituirse como guerrilla y desatar acciones que provoquen la lucha revolucionaria de masas. El foco guerrillero es el centro de trabajo.

Decían que la acción militar de pequeños grupos, bien organizados, bastaría para provocar el estallido de masas. La acción armada crea las condiciones objetivas para la revolución, dice la teoría foquista. También plantea una orientación a las zonas rurales, donde, supuestamente, el Estado es más débil. Sus objetivos de ataque son militares y el sabotaje de la economía y del aparato político militar del Estado.

Al igual que el maoísmo, el foquismo sustituye la acción consciente de las masas, les subestima al pensar que solo un pequeño grupo bien organizado, puede generar la lucha revolucionaria. El marxismo se opone a los grupos guerrilleros, igual que se opone al maoísmo, porque no ayudan a elevar el nivel de conciencia y organización de las masas.

La experiencia guerrillera en el continente americano fue un desastre completo, miles de jóvenes fueron sacados de las escuelas y las fábricas, donde habrían jugado un papel maravilloso organizando a nuestra clase, para ir al monte y, en vez de dominar la teoría, dominaban las armas. Muchos de ellos fueron masacrados por los diferentes gobiernos, al enrolarse a la guerrilla.

La IV Internacional

Ante la degeneración burocrática de la Internacional Comunista y el papel contrarrevolucionario que comenzaron a jugar los Partidos Comunistas bajo la égida del estalinismo —sumado al grado de burocratización que impedía hacer un trabajo de oposición marxista desde su interior—, Trotski comprendió en 1933, cuando Hitler llegó al poder, que ya no era posible regenerar la IC y, por ello, impulsó la fundación de la Cuarta Internacional en 1938.

El documento fundacional, El Programa de Transición, representa una síntesis del método y del programa del marxismo revolucionario. Es una reivindicación del bolchevismo frente al estalinismo, el reformismo y al sectarismo. Trotski resumió la situación con una frase que conserva plena vigencia: “La crisis de la humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria”. En este texto, articula las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores con la necesidad de una transformación socialista de la sociedad, a través del puente de las demandas transicionales —como el control obrero, la escala móvil de salarios y de horas de trabajo, la nacionalización de la banca, entre otras— que, en el curso de la lucha, deben llevar a las masas a cuestionar el orden capitalista en su conjunto. Este método expresa con claridad la dialéctica viva del marxismo: conectar las condiciones objetivas de la época con la conciencia real de las masas para elevarla a un plano revolucionario.

Sin embargo, la Cuarta Internacional nació en condiciones sumamente difíciles: el ascenso del fascismo en Europa, la represión estalinista, el aislamiento político de sus dirigentes y el exilio de Trotski tras la degeneración de la Revolución Rusa. Fue una organización minoritaria, compuesta por pequeños grupos revolucionarios dispersos que desarrollaban su actividad en condiciones adversas. El problema central fue que la IV atrajo a toda una serie de sectores pequeñoburgueses y académicos que, en su mayoría, no lograron comprender ni aplicar el método dialéctico del marxismo. Fuera de Trotski, no surgió un dirigente capaz de asumir el timón teórico y político de la organización. Esta debilidad quedó expuesta tras su asesinato en 1940 a manos de un agente estalinista en México, que privó al movimiento de su dirigente más clarividente en el momento más crítico.

Tras su muerte, los principales dirigentes de la Cuarta Internacional demostraron estar muy por debajo de las exigencias del período. No comprendieron la naturaleza del boom capitalista de posguerra ni el carácter contradictorio de los Estados obreros deformados que surgieron en Europa del Este, Asia o Cuba. La dirección degeneró en sectarismo, ultraizquierdismo o en abierta capitulación ante el reformismo y el nacionalismo burgués y se replegó. Divididos en múltiples tendencias, sin una orientación clara. Abandonaron el método vivo del marxismo y recurrieron a esquemas dogmáticos que los alejaron de la clase trabajadora.

En un período tan turbulento como lo fue la Segunda Guerra Mundial, nadie fue capaz de prever correctamente el desarrollo posterior —ni siquiera una figura como Trotski—, por no hablar de Roosevelt o Churchill, y mucho menos de Hitler o Stalin, quienes fueron los que más errores de perspectiva cometieron.

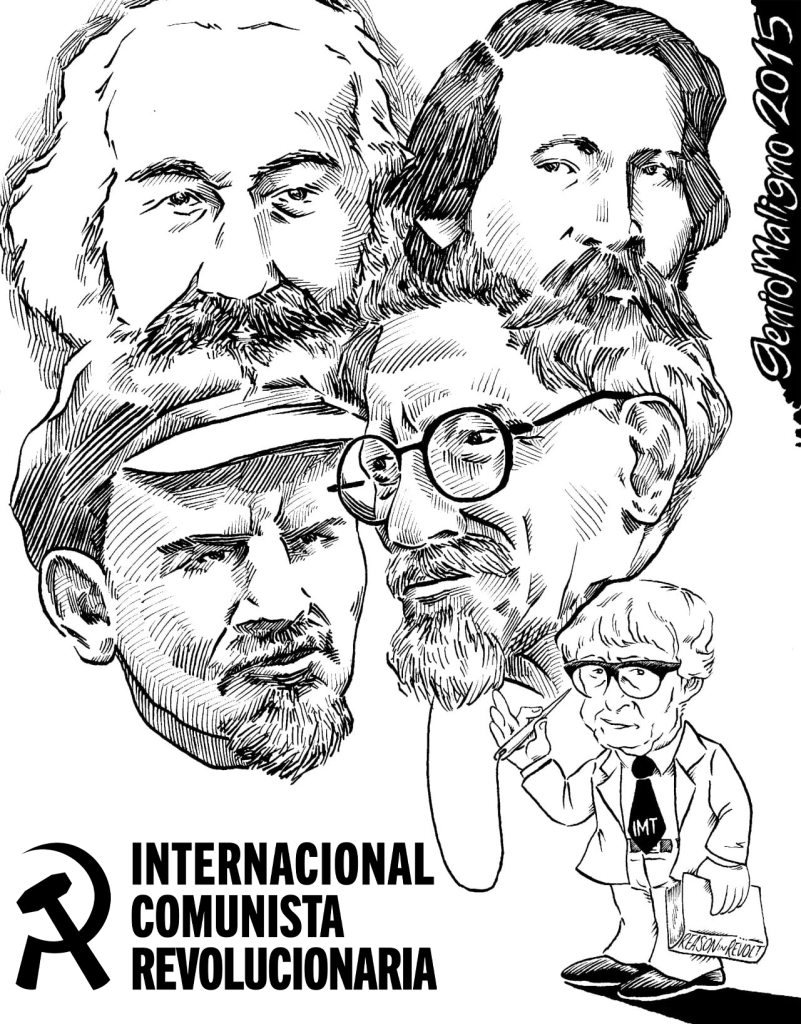

En este contexto, Ted Grant, dirigente marxista británico y fundador de lo que más tarde sería la Internacional Comunista Revolucionaria, se destacó como el más sólido continuador del pensamiento de Trotski. Grant fue el único teórico que comprendió y aplicó fielmente el método del marxismo revolucionario, mientras que los dirigentes de la IV Internacional trataron de forzar la realidad para que se ajustara a sus esquemas preconcebidos. Pronosticaron que el estalinismo y el reformismo saldrían debilitados de la guerra, y que el capitalismo entraría en una fase terminal. Ocurrió justo lo contrario: la URSS salió fortalecida, extendiendo su influencia sobre Europa del Este, y el estalinismo consolidó su dominio. Al mismo tiempo, el imperialismo norteamericano, tal como Trotski había anticipado brillantemente, emergió como la principal potencia mundial y encabezó un boom capitalista prolongado, que permitió a la burguesía ofrecer importantes concesiones y reformas a la clase obrera en los países desarrollados.

Con el estalinismo y el reformismo fortalecidos, se abrió un largo período de aislamiento de las fuerzas del auténtico marxismo. La tarea de Ted Grant fue precisamente preservar y desarrollar el legado de Trotski, manteniendo vivas sus ideas, su programa y su método, sin el cual sería imposible construir hoy la Internacional Comunista Revolucionaria.

México y el comunismo internacional

La Revolución Rusa coincidió con el cierre de una etapa en la Revolución Mexicana, en la que se consolidaba en el poder una naciente ala burguesa, sobre la derrota de las corrientes más radicales y representativas de las masas, el zapatismo y el villismo. En este contexto, una conferencia de socialistas y anarquistas en México coincidió con el llamado a crear la nueva Internacional Comunista, y decidió adherirse a ella. Así, en 1919 se fundó el Partido Comunista Mexicano (PCM), con la participación de revolucionarios emigrados, enviados internacionales —como Mijaíl Borodín, Manabendra Roy, Sen Katayama o Charles Phillips— y jóvenes provenientes del anarquismo, como José C. Valadés.

Desde su origen, el PCM se caracterizó por una gran confusión política. La mayoría de sus miembros no conocían las obras fundamentales del marxismo y carecían de cuadros experimentados. Sin embargo, logró atraer a figuras y organizaciones destacadas del agrarismo radical, de luchas como la de los inquilinos, así como a sectores de artistas, intelectuales y dirigentes obreros. Su periódico El Machete tuvo un impacto importante en el movimiento obrero.

El proceso de estalinización de la Internacional Comunista también impactó al PCM. Incluso a fines de los años 20 aún era posible leer en la prensa de los partidos de la IC artículos positivos sobre Trotski. Un ejemplo es Julio Antonio Mella, destacado militante comunista cubano activo en el PCM, quien admiraba abiertamente a Trotski, a quien llamaba “el dínamo de la revolución”. Fue con el viraje sectario ultraizquierdista de la IC, en la política de “clase contra clase”, que se desató la persecución interna: se expulsó a los simpatizantes de Trotski, quienes formaron el pequeño grupo de la Oposición de Izquierda en México.

En los años 30, el PCM pasó de una posición sectaria hacia el gobierno de Lázaro Cárdenas a un giro oportunista con la política de los frentes populares, adoptando una actitud de apoyo acrítico. Durante el cardenismo hubo un ascenso del movimiento obrero y el PCM logró influencia y posiciones destacadas, lo que representaba una oportunidad histórica para dotarse de una base de masas. Sin embargo, la orientación oportunista dictada por la IC se tradujo en la consigna de “unidad a toda costa”, lo que implicó no combatir a la derecha sindical. Esto permitió que esta corriente tomara el control de la naciente CTM, consolidando el corporativismo sindical en México.

El propio dirigente ferrocarrilero Valentín Campa, en su libro Mi testimonio, sintetizó las limitaciones de esa generación:

“…la deficiencia principal, tanto mía como de otros camaradas de mi generación, fue nuestro bajo nivel teórico y aun político en momentos cruciales para la historia del Partido Comunista Mexicano y el movimiento sindical.” La falta de formación política fue un gran problema, el otro fueron las erróneas políticas impuestas por la Internacional Comunista.

El PCM fue utilizado por la IC (y posteriormente también el PPS de Vicente Lombardo Toledano) para arreciar la campaña de difamación contra Trotski durante su exilio en México. Trotski denunció esta conspiración en su obra Los gángsters de Stalin, señalando que el verdadero objetivo era asesinarlo. No se equivocó: la IC envió a un agente para reunirse con el secretario general del PCM y proponerle el plan de eliminar a Trotski. Ante su negativa, se enviaron emisarios más decididos, como Vittorio Codovilla. La burocracia estalinista desató entonces una purga interna y acusó a la dirección del PCM de oportunismo —precisamente por haber aplicado la línea dictada por la propia Internacional—, lo que derivó en la expulsión de sus principales dirigentes, como Hernán Laborde y el propio Valentín Campa.

Campa reflexionó años después:

“Algunos camaradas plantean la interrogante de si en esa fase de la agudización de la crisis del PCM no hubiera sido preferible plantear el fondo del problema para contrarrestar la crisis. En 1940 ni siquiera examinamos esa hipótesis. El ambiente general en el movimiento comunista internacional era de una disciplina incondicional a la III Internacional dirigida por el PCUS. Plantear discrepancias implicaba expulsión del movimiento comunista con la satanización correspondiente.”

Con el tiempo, la política estalinista de las dos etapas del PCM asumió una política cada vez más abiertamente reformista y oportunista, llevándolo a la cola de la burguesía. Por un lado, seguía atrayendo a jóvenes y trabajadores deseosos de luchar por el comunismo; por otro, su política práctica iba en dirección contraria. Esto se expresó con claridad en los años 60, durante el auge de los movimientos juveniles y populares. Como decía Lenin, el ultraizquierdismo es el precio que se paga por el reformismo. Muchos militantes decepcionados rompieron con el PCM: Lucio Cabañas, por ejemplo, fundó el Partido de los Pobres; en 1966 un grupo de estudiantes de Michoacán creó una guerrilla urbana llamada MAR; tras las masacres de 1968 y 1971, jóvenes comunistas rompieron con la organización.

En 1969, durante una reunión nacional de las Juventudes Comunistas, Raúl Ramos Zavala y un grupo de compañeros en torno a él, criticaron el reformismo y el burocratismo del partido. Sin embargo, carecían de las herramientas teóricas que sí había tenido la Oposición de Izquierda décadas antes. De haber conocido a fondo las ideas de Trotski, estos jóvenes podrían haberse dotado de un programa revolucionario. En cambio, muchos terminaron ingresando a organizaciones guerrilleras —cuando existían condiciones para hacer un trabajo de masas y en la clase obrera—, realizando acciones heroicas, pero aisladas y sin perspectivas, entregando su vida sin lograr transformar la situación.

Lo que este proceso revela es que, justo cuando el PCM comenzaba a consolidar cuadros marxistas, la Internacional ya degeneraba, deformaba el programa del marxismo revolucionario. En consecuencia, ni el PCM ni sus escisiones posteriores fueron partidos verdaderamente marxistas, y sus reivindicaciones actuales del “comunismo” carecen de conexión con el legado auténtico del bolchevismo y la revolución.

El maoísmo en México

Otro de los desprendimientos del movimiento comunista internacional fue el surgimiento del Partido Comunista Marxista-Leninista (PCML) a inicios de la década de 1970, el cual fue reconocido como la sección mexicana por la República Popular China. Esta organización adoptó la teoría de las dos etapas propia del maoísmo, sintetizándola en la consigna: Revolución de Nueva Democracia – Socialismo. Según esta concepción, antes de la lucha por el socialismo debía realizarse una “revolución democrática” bajo dirección de una alianza de clases que incluiría a sectores de la burguesía “progresista”, posponiendo así la independencia política del proletariado y la lucha por el poder obrero.

Además de esta corriente, surgieron otros grupos maoístas como OIR–Línea de Masas, que desarrollaron un trabajo destacado, especialmente en la construcción de colonias populares autogestionadas en Monterrey bajo control directo de los colonos. Sin embargo, en lugar de ver estas experiencias como fases dentro de un proceso revolucionario, las asumieron como un fin en sí mismo, cayendo así en una visión localista y limitada, que terminó sustituyendo la consigna de socialismo en un solo país por una especie de socialismo en unas cuantas colonias.

Desde el punto de vista teórico, el maoísmo representa una variante del estalinismo, con un enfoque particular que coloca al trabajo en el campo y la lucha guerrillera como eje principal de la estrategia revolucionaria, en contradicción con la perspectiva marxista que sitúa al proletariado industrial como la clase dirigente del proceso socialista. Esta orientación ha derivado, en muchos casos, en estrategias aventureras, basadas en núcleos aislados de combatientes que pretendían encender una revolución por medio de la acción militar, aislándose en la mayoría de las veces las masas y, sobre todo, de la clase obrera.

Otras organizaciones maoístas, si bien no optaron por la vía armada, también renunciaron a la construcción de un partido de cuadros marxistas revolucionarios. En su lugar, impulsaron una política basada en la formación de frentes de masas entre campesinos, comerciantes, colonos o estudiantes, dirigidos por cuadros prácticos sin formación teórica sólida. De esta forma, no tuvieron perspectiva estratégica, improvisando tácticas sin una comprensión clara de las tareas históricas del proletariado.

La figura de Mao Zedong desempeñó un papel contradictorio. Por un lado, dirigió un proceso revolucionario que expropió al capitalismo y estableció una economía nacionalizada bajo control estatal. Por otro, nunca rompió con las bases del estalinismo, y defendió su teoría de las dos etapas, el culto a la personalidad, la represión interna y la supresión de la democracia obrera. La “Revolución Cultural”, que a menudo es presentada como una revuelta contra la burocracia, fue en realidad una maniobra bonapartista, que usó a las masas como palanca para restaurar el poder de Mao, sin permitir una verdadera gestión democrática de los trabajadores.

El maoísmo, como todo el estalinismo, niega en la práctica el internacionalismo proletario. La política exterior de China osciló entre alianzas con el imperialismo estadounidense y el apoyo a dictaduras reaccionarias. Lejos de fortalecer el movimiento revolucionario mundial, sus zigzags contribuyeron a sembrar confusión entre las organizaciones comunistas del mundo.

En México, los grupos maoístas canalizaron la energía de muchos jóvenes radicalizados, pero sin una orientación clara, terminaron disolviéndose o integrándose a proyectos reformistas (como el PT o el PRD) o grupos armados de corto alcance. Lo que les faltó no fue coraje ni compromiso, sino una teoría marxista revolucionaria consecuente. Solo a partir de las ideas y el método del marxismo auténtico, como los defendieron Lenin y Trotski, puede construirse una alternativa revolucionaria real.

Necesitamos un partido bolchevique

En conclusión, México no ha tenido hasta ahora un Partido Comunista que siga con coherencia las ideas de Marx y Lenin. Si queremos acabar con el capitalismo y desarrollar una revolución socialista genuina, que siente las bases para una futura sociedad comunista, es necesario retomar el legado político y organizativo del partido de Lenin y Trotski.

México posee una profunda tradición revolucionaria, que no puede entenderse sin insertarla en el contexto más amplio del movimiento revolucionario internacional. Nuestra historia no ha estado aislada: ha sido afectada por las grandes transformaciones mundiales y, a su vez, ha aportado a ellas. Las tradiciones revolucionarias mexicanas, con su sello particular marcado por las clases en lucha, también han sido influenciadas por las grandes corrientes del comunismo mundial.

El marxismo es una ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad a partir del desarrollo de las fuerzas productivas y de la lucha de clases, entendida como la palanca fundamental del cambio histórico. En México, las condiciones materiales hicieron que llegáramos tarde a las revoluciones burguesas, y nuestra posición geográfica y política también retardó la penetración del marxismo revolucionario. Las ideas de Marx y Engels solo empezaron a encontrar eco importante cuando la Revolución Rusa impactó a todo el planeta. Pero antes de que el marxismo pudiera formar sólidos cuadros en el país, los referentes encargados de transmitirlo comenzaron a degenerar bajo el estalinismo.

La contrarrevolución burocrática se presentó a sí misma como heredera de Octubre y del legado de Marx y Lenin, aunque en realidad fue su negación. Esto confundió a generaciones de comunistas honestos, que se integraron a sus filas con la mejor intención de luchar por el comunismo. Sin embargo, bajo una línea antibolchevique, autoritaria y oportunista, se les impidió cumplir con esa misión. Aquellos militantes que cuestionaron esa línea, sin una teoría sólida ni una estrategia clara, terminaron cayendo en nuevos errores: adaptaciones al reformismo o desvíos ultraizquierdistas como el guerrillerismo.

El marxismo es una teoría integral, viva, que debe seguir desarrollándose y aplicándose a las condiciones concretas de cada periodo histórico y de cada país, sin perder su carácter revolucionario. Es una herramienta para comprender no solo el presente, sino para trazar una perspectiva hacia el futuro. Tras la muerte de Marx, Engels continuó su obra. Luego, Lenin recogió la estafeta y la aplicó a la lucha revolucionaria de su tiempo. Y cuando Lenin murió, fue Trotski quien sostuvo la bandera de Octubre, defendiendo la teoría marxista frente a su distorsión por parte del estalinismo.

Trotski, que junto a Lenin dirigió la Revolución Rusa y construyó el partido bolchevique, afirmó que el período más importante de su vida fue su lucha final contra la contrarrevolución estalinista. Aún sin él, la Revolución de Octubre habría triunfado, porque estaba Lenin. Pero sin Trotski, el marxismo no habría sobrevivido a la gran traición de Stalin. Gracias a él, la bandera de Octubre sigue limpia, y es esa bandera la que debemos levantar.

Para los verdaderos comunistas, un partido no es ante todo un aparato, sino un programa, una teoría, un método y una tradición. El partido bolchevique se construyó sobre la base del marxismo en su forma más amplia, no como una doctrina muerta, sino como una guía viva para la acción revolucionaria.

Ese es el camino que debemos retomar: el estudio profundo del marxismo –de Marx, Engels, Lenin y Trotski–, y de las grandes revoluciones del siglo XX: la rusa, la española, y también la mexicana. Porque sobre esa historia estamos parados. Y solo con esas herramientas podremos construir en México un verdadero partido revolucionario, que no repita los errores del pasado y que esté a la altura de las tareas que la historia nos impone.

¿Qué herencia defendemos?

Frente a las traiciones, distorsiones y derrotas sufridas por el movimiento comunista a lo largo del siglo XX, se impone la necesidad urgente de volver a las fuentes del marxismo revolucionario. No partimos de cero: existe una tradición política que ha demostrado en los hechos su capacidad para dirigir una revolución obrera victoriosa. Esa es la herencia del bolchevismo, el legado de Marx, Engels, Lenin y Trotski.

Ted Grant no se equivocó al señalar que la caída del estalinismo no representaba el fin de la historia, sino el primer acto de un drama, que tendría un segundo acto: la crisis del capitalismo mundial. Grandes acontecimientos como la crisis financiera de 2008, la pandemia de COVID-19, el colapso del reformismo, las guerras imperialistas, la catástrofe climática, el crecimiento de la violencia social y la lucha de la clase obrera y campesina, las mujeres y las disidencias sexuales están generando un cuestionamiento profundo del orden existente.

La llegada al poder de un empresario empírico proteccionista como Trump en la principal potencia imperialista es expresión de la descomposición del sistema y de su crisis orgánica. Es un punto de inflexión que canalizará todas las contradicciones. Aunque todavía de forma embrionaria, decenas de miles de jóvenes, trabajadores y oprimidos comienzan a sacar la conclusión de que no basta con reformar el capitalismo: hay que acabar con él. Que es necesaria una revolución. Que necesitamos un partido revolucionario.

Nuestra tarea es agrupar a estos sectores sanos, armarlos teóricamente y traducir esa energía en la construcción de un Partido Comunista Revolucionario. Sobre nuestros hombros recae una tarea histórica fundamental: levantar en México el primer partido verdaderamente bolchevique como parte de la construcción de una la Internacional Comunista Revolucionaria.

No se trata de autoproclamarse el partido ni la vanguardia, sino de construirlo. Eso exige dominar el marxismo en su totalidad y traducirlo en un partido de cuadros revolucionarios con arraigo en las masas de la clase obrera y los oprimidos. Por eso, afirmamos que debemos:

Ratificar el legado de Octubre

Reivindicamos la Revolución Rusa de 1917 como la más alta expresión de la lucha de clases de la historia. Fue la primera vez que la clase obrera tomó el poder y comenzó la transición hacia una sociedad sin clases. El partido que lo hizo posible fue el partido bolchevique, armado con el programa marxista, la estrategia de la revolución obrera, el método del centralismo democrático y una dirección capacitada encabezada por Lenin y Trotski. Este es el punto de partida y el ejemplo histórico que guía nuestra estrategia.

La importancia de la teoría

El marxismo no es solo un conjunto de consignas: es una teoría viva, científica y revolucionaria. Sin teoría revolucionaria no puede haber práctica revolucionaria. El partido se debe cimentar en el estudio riguroso del marxismo. Solo la comprensión profunda de la realidad -traducida a perspectivas adecuadas- puede orientar una acción capaz de transformarla.

El materialismo dialéctico es nuestro método

El estalinismo y muchas corrientes sectarias abandonaron el método dialéctico para reemplazarlo con el mecanicismo, el determinismo o el eclecticismo de los “múltiples factores” desconectados. Nosotros reivindicamos el materialismo dialéctico como el método para comprender la realidad en movimiento, sus contradicciones internas y su transformación. Rechazamos tanto el dogmatismo como el oportunismo. La dialéctica es el corazón de nuestro pensamiento.

El debate interno y la educación

La construcción de una organización revolucionaria exige libertad de crítica, debate interno permanente, reflexión colectiva y educación política sistemática. Solo una organización que promueva la formación política, el pensamiento crítico y el estudio permanente puede resistir la presión del oportunismo, el sectarismo o el burocratismo.

Formación de cuadros bolcheviques

El revolucionario no nace se hace. Necesitamos una organización capaz de formar cuadros políticos, es decir, militantes que comprendan profundamente el programa, la teoría, la estrategia y el método del marxismo; que lo traduzcan en la construcción del partido y que sean capaces de intervenir con claridad en los procesos de lucha de clases. No somos activistas, estamos construyendo una dirección consciente, experimentada y con perspectivas.

Centralismo democrático contra el centralismo burocrático

Defendemos el centralismo democrático como principio organizativo: la mayor libertad en la discusión, la mayor unidad en la acción. Rechazamos el horizontalismo anarquista que solo termina en dirección burocrática autoritaria. Necesitamos una dirección revolucionaria capaz, colectiva y controlada por la base. Rechazamos el zinovievismo que busca resolver los problemas políticos con medidas organizativas y de no corregirse termina en burocracia. No es nuestro método el centralismo burocrático del estalinismo que con el aparato sofoca el pensamiento, anula la crítica y sustituye la convicción por la obediencia. La disciplina revolucionaria se construye sobre la base del convencimiento, la comprensión y la conciencia, que nos da la teoría y las perspectivas en el porvenir.

La necesidad del Partido Comunista Revolucionario

La crisis orgánica del capitalismo en la actualidad es muy profunda, está arrastrando a la humanidad y al planeta a la barbarie. A nuestro alrededor solo hay violencia, guerras, genocidio, hambre, miseria, desempleo, falta de vivienda, etc. El capitalismo no puede ofrecer una vida digna. La única posibilidad de solucionar nuestros problemas es luchando contra este sistema, pero, como bien lo dijo Marx, la clase obrera sin organización, solo es carne de explotación. Necesitamos un Partido que agrupe a la vanguardia de la clase obrera, la juventud, las mujeres y campesinos, para luchar de forma organizada y consciente. El Partido Comunista Revolucionario debe convertirse en la vanguardia organizada de los cuadros e intervenir en la lucha de clases, para dar coherencia y un camino revolucionario a las diferentes manifestaciones de descontento.

Nuestro trabajo principal es entre la juventud

El eje de nuestra política es la juventud, la juventud en las fábricas y en las escuelas. O es fortuito que en los últimos años sea la juventud quien ha protagonizado las luchas más importantes contra la explotación y la opresión dentro del capitalismo. Ya sea en las escuelas luchando contra el acoso, contra la corrupción de las autoridades, la falta de democracia, etc. En los centros de trabajo, los jóvenes son los que pelean contra los dirigentes charros y la patronal. Es la juventud quien ha estado al frente por las 40 horas, contra el genocidio en Gaza, en la lucha contra la opresión a la mujer, etc. Como lo decía Lenin, quien tiene la juventud tiene el futuro, el Partido se debe de empeñar en que los jóvenes militen y sean los impulsores de la futura revolución.

Luchamos contra todo tipo de opresión

Como comunistas entendemos que la contradicción fundamental que se da en la sociedad capitalista es la del capital-trabajo, por eso entendemos que la clase obrera tiene un papel central en la lucha contra este sistema. Esto no significa que no reconozcamos o no luchemos contra los demás tipos de opresión que se genera dentro del capitalismo: la opresión a la mujer, la comunidad sexo y genero diversa, los indígenas y afrodescendientes, etc. Los comunistas participan en todas estas luchas y explican que la forma en la que sentaremos las bases de acabar con toda opresión es luchando contra el capitalismo.

Por la teoría de la revolución permanente

Frente a la oportunista estrategia de las dos etapas de revolución democrática y revolución socialista, que ha llevado a derrotas históricas de la clase obrera, defendemos la teoría de la revolución permanente desarrollada por Trotski: en los países atrasados como México, las tareas democráticas sólo pueden resolverse si la clase obrera toma el poder y lleva adelante una revolución socialista, que no se detenga en las fronteras nacionales.

Por el internacionalismo revolucionario

La revolución no puede triunfar de forma aislada. Nuestra lucha es parte de una lucha internacional. Entendemos que para los trabajadores puede contener un potencial revolucionario sus reivindicaciones nacionalistas, pero los reformistas y la burguesía usan estos argumentos para defender la conciliación de clase. De igual forma se puede tener un discurso antiimperialista que no trastoque al enemigo interno, la burguesía nacional. Rechazamos el nacionalismo disfrazado de “soberanismo de izquierda”. La clase obrera es una clase mundial, al igual que el capitalismo es un sistema global, y su emancipación será obra de una revolución internacional. El socialismo será internacional o no será.

Por la Internacional Comunista revolucionaria

Hoy más que nunca, necesitamos un instrumento político internacional: una organización revolucionaria que agrupe a los comunistas bolcheviques en cada país, sobre la base de un programa común. Luchamos por la reconstrucción de una nueva internacional que recupere el legado de la primera internacional de los tiempos de Marx y Engels, el mejor legado de la segunda internacional bajo Engels y de su ala de izquierda marxista revolucionaria, que recupere la gran experiencia de los IV primeros congresos de la Internacional Comunista y los métodos e ideas plasmados por Trotski en la fundación de la IV internacional. Es momento de construir la Internacional Comunista Revolucionaria, heredera de Marx, Engels, Lenin, Trotski y Ted Grant.