Vlady en la revolución

Salinas

Vladimir Kibalchich Rusakov nació en 1920, en Petrogrado (hoy San Petersburgo), hijo del revolucionario y escritor Victor Serge y de Liuba Rosakova. Vlady siempre estuvo sumergido en el carácter político de la oposición, su padre figuró mucho en las ideas que desarrolló a lo largo de su vida. Crece dentro de la contradicción, entre persecuciones, la represión estalinista y el exilio, experiencia que termina por moldear su arte. Con ese ritmo de persecución llega a México en 1941, donde encontró no sólo refugio, sino un territorio fértil para madurar su obra. Se vinculó inicialmente con el muralismo; en medio de su auge, entró en diálogo con la tradición de Rivera, Siqueiros y Orozco, aunque más tarde se relacionaría con el movimiento de la Ruptura, que surgió en oposición a la escuela mexicana de pintura y buscó abrirse a lenguajes más individualistas. Sin embargo, mientras la mayoría de sus exponentes defendían una postura apolítica, Vlady rompe con esa neutralidad y convierte su pintura en un medio de combate y crítica social.

Vlady combinó influencias del renacimiento veneciano y el surrealismo moderno, fusionando esas corrientes con técnicas varias. Fue también acuarelista y trabajó el óleo con capas y texturas, experimentando con telas y soportes.

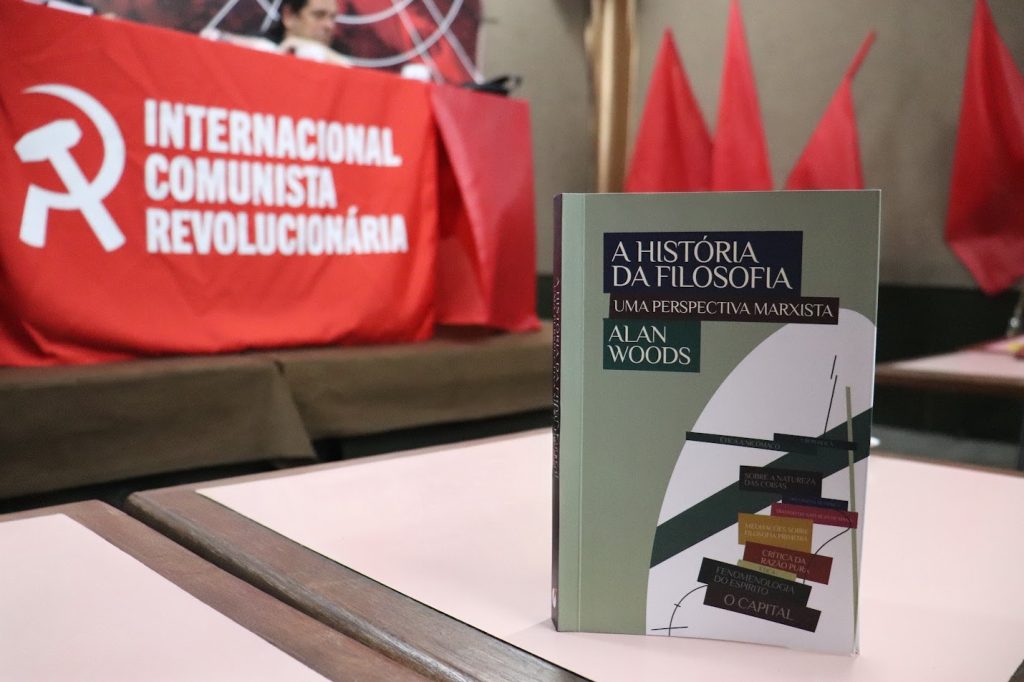

Para Vlady, el arte debía acompañar a la revolución, no como ornamento, sino como una vanguardia ideológica. Convicción plasmada en la Biblioteca Lerdo de Tejada —un antiguo templo colonial reconvertido— con su obra monumental Las revoluciones y los elementos, donde retrató diferentes procesos revolucionarios alrededor del mundo en una narrativa visual inmersiva y llamativa, llena de detalles y referencias. Ocupa los muros y la cúpula del antiguo templo para entrelazar los grandes hitos revolucionarios de la historia con símbolos y personajes.

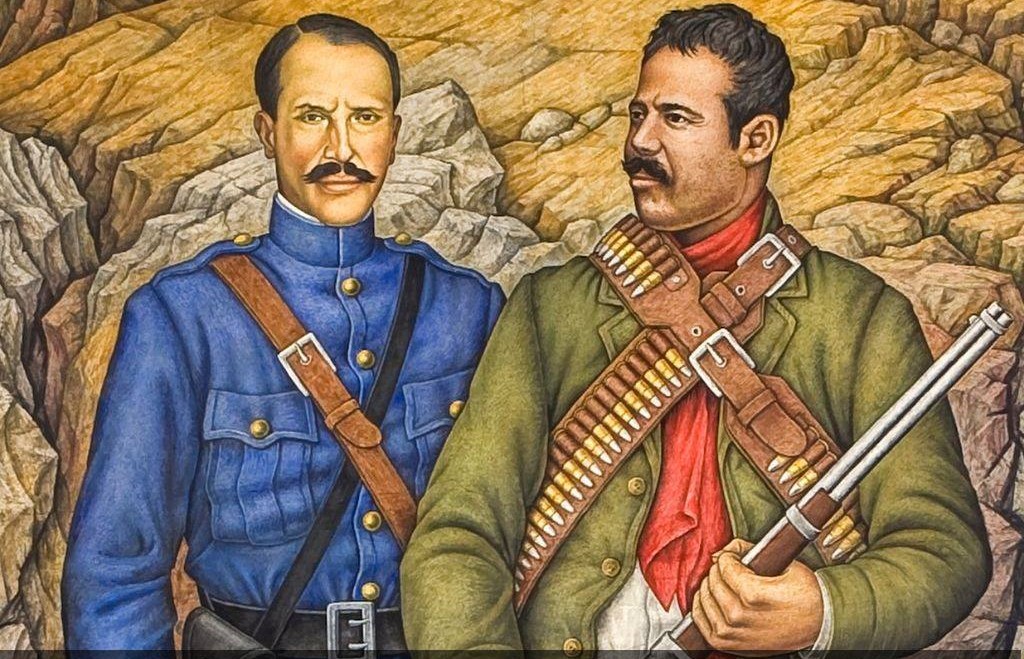

Cada fragmento del mural abre un capítulo distinto: la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución musical, la revolución científica, la independencia de América Latina, entre otros. Fusiona estéticamente elementos concebibles como mexicanos con los de otras revoluciones. Deja claro que las revoluciones no son hazañas individuales, sino luchas colectivas, logrando homogeneizar en una obra sucesos con años y continentes de distancia. No se limitó a pintar figuras heroicas, sino que pone al frente a las masas trabajadoras que realmente hicieron posibles esos procesos y tampoco duda en cuestionarlos.

La Revolución rusa se retrata degenerada, ya encabezada por Stalin; la estadounidense, sostenida por padres fundadores con rostros pérfidos y siendo pilares de un país corroído por el capital. También incluye figuras como la de Prometeo y elementos críticos que muestran la historia desde su complejidad: bestias míticas y paisajes oníricos. Dichas bestias se encuentran presentes en distintos rincones del mural, funcionando como símbolos críticos y alegorías ambiguas que cuestionan los mitos y exponen las debilidades de cada proceso, así como las de personajes como Fidel y el Che Guevara, que son acompañados de ellas no como figuras perfectas, sino como hombres atravesados por sus límites y contradicciones.

En otro pasaje, un autorretrato lo muestra desnudo sobre una cruz rota y con senos de mujer. El uso de contrastes, luces y sombras le da a la imagen un fulgor místico, que indica una ruptura con la religión y una desmitificación de lo divino.

En su trayectoria, Vlady volvió una y otra vez a la figura de León Trotsky, a quien dedicó varias obras. En Trotsky veía la continuidad de la verdadera Revolución rusa, traicionada por el estalinismo. Entre esas obras se encuentra el Tríptico trotskiano, pieza de enorme valor político y artístico que fue hecha para exhibirse en el museo Casa de León Trotsky y hoy se encuentra en riesgo de perderse entre bodegas. El simple hecho de que se encuentre resguardada en la oscuridad es una metáfora de cómo la historia de la lucha de clases ha sido sistemáticamente silenciada y privatizada para ser convertida en un objeto de consumo. Permitir que permanezca encerrada es aceptar la mutilación de nuestra memoria histórica. No se trata de un lujo cultural: se trata de una necesidad política que fortalece la conciencia de nuestra clase. Exhibirlo, en cambio, significa disputar el terreno cultural a la burguesía y rescatar un arma ideológica de la clase obrera. La cultura no es un refugio individual ni un privilegio: es un terreno de disputa que sólo en manos de la clase obrera podrá dejar de ser un instrumento para perpetuar el yugo y convertirse en arma de liberación. Es por esto que hay que defender que el Tríptico trotskiano regrese al Museo-Casa de León Trotsky: para que todo público que lo vea pueda apropiarse de su mensaje.